한국 가족 예능 프로그램들은 가족의 일상을 통해 한국의 문화와 역사를 자연스럽게 전달하며, 외국인들에게도 공감과 흥미를 불러일으킨다. 또한, 마이크로 히스토리적 스토리텔링을 활용해 세대 간 갈등과 가족 관계를 깊이 있게 조명한다.글. 워타 사무엘(Wortha Samuel, 고려대학교 미디어대학원 석사)

한국에는 다양한 예능 프로그램이 있지만, 그중에서도 <동상이몽2- 너는 내운명>, <아빠하고 나하고>와 같은 가족을 주제로 한 프로그램들 외국인들의 눈길을 끌고 있다. 이는 ‘가족’이라는 보편적 주제가 한국인뿐 아니라 다양한 국적과 문화적 배경을 지닌 외국인들에게도 쉽게 이해되고 공감되기 때문이다. 이러한 프로그램들은 오락적인 요소를 갖추면서도, 한국 사회에서 매우 중요한 구성 단위인 ‘가족’을 통해 자연스럽게 한국의 문화와 역사를 전달한다. 본 글에서는 오스트리아에서 온 필자의 시각을 중심으로, SBS의 <동상이몽2>와 TV조선의 <아빠하고 나하고>를 통해 본 한국 가족 예능 프로그램의 특징과 문화적 의미를 다루고자 한다.

[그림 1] <동상이몽2> 포스터 (자료: SBS)

[그림 1] <동상이몽2> 포스터 (자료: SBS)

[그림 2] <아빠하고 나하고> 포스터 (자료: TV조선)

[그림 2] <아빠하고 나하고> 포스터 (자료: TV조선)

가족 예능 프로그램을 통해서 오스트리아 남자가 보는 한국 가족과 문화

SBS에서 제작하는 <동상이몽>의 첫 번째 시즌이 10대 자녀와 부모의 갈등과 해결책을 조명하는 프로그램이었다면, <동상이몽>의 두 번째 시즌은 연예인의 결혼생활과 부부갈등을 다루는 생활형 관찰 예능이다. TV조선에서 제작하는 <아빠하고 나하고>는 부모와 자녀를 비롯한 온 가족의 일상생활 모습을 비추는 예능 프로그램이다. 이 두 프로그램은 단순히 한국의 가족생활을 보여주는 것에 그치지 않고, 다른 문화와의 차이점까지 드러내며 외국인들 사이에서도 인기를 얻고 있다. 필자가 이 두 예능을 통해 알게 된 한국 문화는 다음과 같다.

먼저, 한국 문화는 오랫동안 유교의 영향을 받아 왔기 때문에 한국 사람들은 효(孝)의 가치를 매우 중요하게 여긴다. 그러나 현대 한국 사회로 접어들면서 가족의 형태와 역할이 변화하고 있으며 효도라는 전통적인 개념도 도전에 직면하고 있다. <동상이몽2>와 <아빠하고 나하고>에서도 이러한 변화를 관찰할 수 있다. 과거에는 조부모, 부모, 자녀가 함께 사는 대가족이 일반적이었지만, 지금은 핵가족 형태가 대세를 이루고 있다. 그럼에도 불구하고 대가족, 효도라는 전통이 완전히 사라지지 않았다는 것을 확인할 수 있는 장면들이 자주 나온다. 과거처럼 대가족이 함께 살지는 않지만 여성이 출산 후 이를 도와주는 사람들은 대부분 친정 어머니와 시어머니이다. 여성은 부모님과 함께 지내며 아기를 돌보고 집안일 역시 도우려고 하는 모습이 인상적이었다.

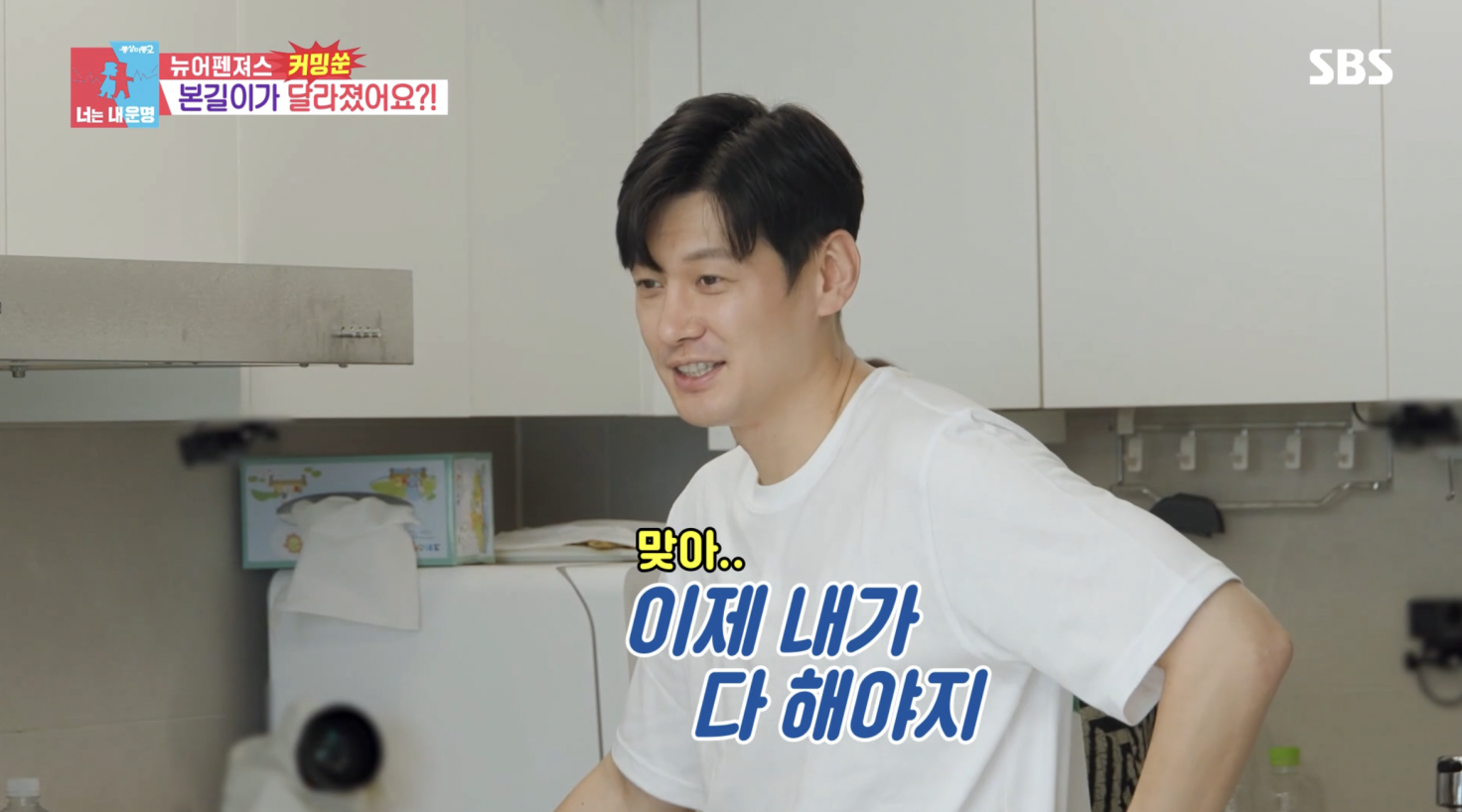

[그림 3] <동상이몽2> 일부 캡처 (자료: SBS)

[그림 3] <동상이몽2> 일부 캡처 (자료: SBS)

위의 내용과 관련하여 주목할 만한 점은 여전히 살림과 육아가 여성의 몫으로 보인다는 점이다. <동상이몽2>와 <아빠하고 나하고>를 보면 남성들이 집안일에 거의 손을 대지 않거나, 여성들이 아기를 돌보며 가사를 동시에 처리하는 장면이 많이 나온다. 때때로 남성들은 집안일을 도우려 하지만 어떻게 해야 할지 몰라 아내나 어머니에게 도움을 요청하는 경우도 있다. 이런 장면은 한국 사회에서 여전히 남아 있는 가부장적인 요소를 보여준다.

그러나 프로그램 속 남성들은 가부장적인 인식을 점차 깨닫고 변하려는 모습을 보여준다. 육아와 가사 분담에 대해 약속하거나 적극적으로 참여하려는 태도를 보이며, 보다 현대적인 남성상을 제시하려는 노력도 눈에 띈다. 이는 한국의 젊은층 사이에서 남녀가 함께 육아해야 한다는 인식이 점차 확산되고 있음을 시사한다.

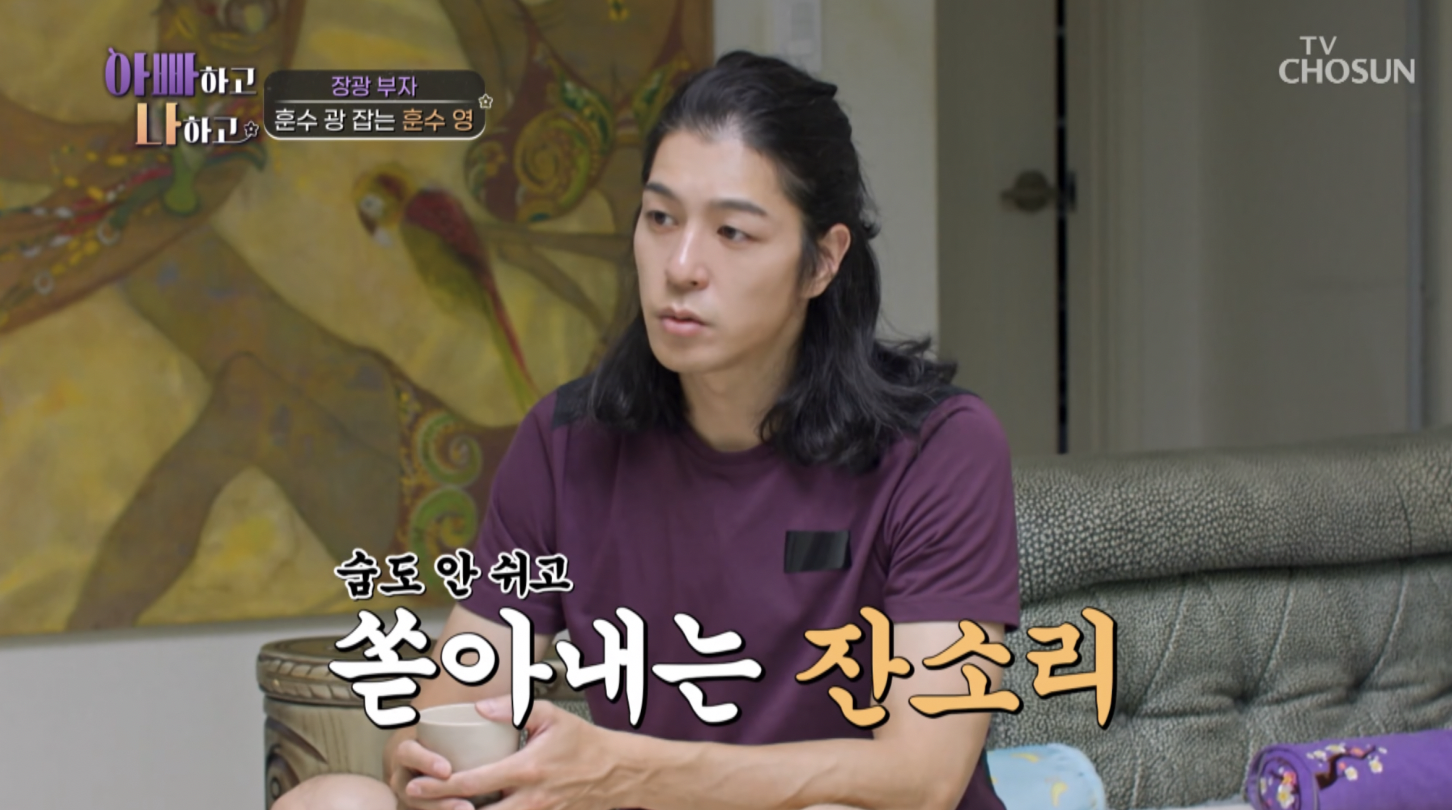

[그림 4] <아빠하고 나하고> 일부 캡처 (자료: TV조선)

[그림 4] <아빠하고 나하고> 일부 캡처 (자료: TV조선)

또 하나 흥미로운 점은 한국 가족에게 ‘잔소리’는 부모나 자녀가 사랑을 표현하는 방식으로 나타난다는 것이다. 부모와 자녀가 서로에 대해 많은 관심을 갖고 있지만, 그 표현이 부드럽기보다는 날카로운 말로 전달되는 경우도 많다. <동상이몽2>와 <아빠하고 나하고>에서도 이러한 잔소리 장면이 자주 등장한다. 필자는 한국 부모들이 잔소리를 하는 것은 자녀에게 신경을 많이 쓰고 있다는 증거라고 본다. 그래서 이 잔소리가 한국 가족 문화의 독특한 부분이자 좋은 점이라고 생각한다.

오스트리아의 개인주의와 가족의 의미

오스트리아는 한국과 매우 다른 가족 문화를 가지고 있다. 오스트리아는 개인주의적인 사회로 자녀가 성인이 되면 독립해 부모의 집을 떠나는 경우가 대부분이다. 자녀는 성인이 된 이후 대부분의 결정을 스스로 내리며, 부모의 영향은 상대적으로 적다. 오스트리아 부모는 한국 부모처럼 자녀에게 잔소리를 하지 않으며, 자녀가 요청할 때만 조언을 해주는 경향이 있다.

또한, 오스트리아에서는 출산 후 부모나 시어머니가 함께 아기를 돌보는 문화가 한국만큼 발달해 있지 않다. 이는 오스트리아에서 육아 휴직이 법적으로 보장되어 있으며, 최대 2년까지 사용할 수 있기 때문이다. 부모는 대부분 스스로 아기를 돌보고, 복직 시에는 보모에게 맡긴다.

가부장적인 면에서는 한국과 오스트리아가 유사한 점이 있다. 전 세계적으로 가부장제가 존재하는 만큼, 오스트리아에서도 육아와 가사 분담에 대한 의식은 여전히 남아 있다. 그러나 젊은 세대는 한국과 마찬가지로 변화를 시도하고 있다. 오스트리아의 젊은 남성들도 육아 휴직을 신청해 육아에 적극적으로 참여하는 경우가 점점 늘어나고 있다.

<동상이몽2>와 <아빠하고 나하고>와 같은 프로그램들은 한국 가족의 모습을 통해 한국 사회의 변화와 문화적 특성을 반영한다. 이러한 프로그램을 통해 외국인들은 한국 가족의 일상과 함께 한국 문화를 배울 수 있으며, 가족 관계에서 중요한 가치들을 자연스럽게 이해하게 된다. 한국 가족 예능 프로그램은 그 독특한 가족 관계와 정서를 다루어 외국인 시청자들에게도 흥미로운 장르이다.

가족 예능 프로그램에 담긴 특정 스토리텔링

연출의 독특한 포인트로 특정한 스토리텔링을 활용하여 시청자들의 관심을 끌며 감정을 불러일으킨다는 점을 꼽을 수 있다. 이러한 스토리텔링은 바로 마이크로 히스토리(micro history)에 기반한 방식이다.

[그림 5] <아빠하고 나하고> 일부 캡처 (자료: TV조선)

[그림 5] <아빠하고 나하고> 일부 캡처 (자료: TV조선)

큰 역사적 사건을 다루는 매크로 히스토리(macro history)와 달리, 마이크로 히스토리란 특정한 사건, 개인, 혹은 공동체를 밝히는 것을 통해 그 시대나 사회의 역사적 맥락을 이해하려는 것을 의미한다. 마이크로 히스토리를 중시하는 학자는 로빈 콜링우드(Robin Collingwood)가 대표적이다. 콜링우드는 역사가 인간을 이해하는 방법이라고 제시한다. 즉, 사람들이 어떤 행동을 했고, 그 행동의 이유가 무엇인지를 파악하는 것이 중요하다고 본다. 따라서 콜링우드에 따르면 역사를 이해하려면 그 당시 사람들이 특정 문제를 해결하기 위한 맥락과 상황을 파악해야 한다고 강조한다. 또한, 특정 시기를 이해하기 위해서는 그 시기에 지배적이었던 사상과 담론을 탐구할 필요가 있다고 말한다. 콜링우드는 이를 ‘그 시기의 사고방식을 지배하는 전제들’을 밝혀내는 과정으로 설명한다.

<동상이몽2>와 <아빠하고 나하고>는 부모와 자녀, 혹은 부부 사이에서 일어나는 갈등을 감정적으로 설명하기 위해 이러한 스토리텔링을 활용한다. 즉, 가족의 특정한 맥락과 상황을 구체적으로 설명함으로써 시청자들이 이러한 예능 프로그램에 출연하는 사람들과 공감대를 형성하는 것이다.

한국은 전쟁 이후 짧은 시간 내에 급격히 발전한 나라이다. 이러한 빠른 발전 속에서 세대 간 갈등이 두드러졌지만, 마이크로 히스토리를 바탕으로 한 스토리텔링은 이러한 갈등을 보다 깊이 이해할 수 있는 기회를 제공한다. 시간의 흐름 속에서 변화하는 가족의 의미와 한국 사회의 역사를 함께 탐구하게 만들기 때문이다.

한국 가족 예능 프로그램은 한국 가족의 다양한 형태를 보여줌과 동시에 현 세대가 경험하지 못한 과거의 향수와 감정을 느낄 여지를 제공하며 가족 구성원에 대한 이해도를 높인다. 외국인들에게도 한국의 역사와 문화를 보다 깊이 이해하는 데 도움을 줌으로써 의미 있는 콘텐츠로 자리매김하고 있는 이유이다.

참고자료

- Collingwood, R. G., The Idea of History, 1961.

- 워타 사무엘 (Wortha Samuel, 고려대학교 미디어대학원 석사)

- 오스트리아 빈대학교(University of Vienna) 한국학과를 졸업한 후 고려대학교에서 '오스트리아 사람들은 왜 K-콘텐츠를 선호하지 않는가: 오스트리아 사람들의 문화적 특성과 미디어 사용을 통한 탐구'라는 연구로 미디어 석사학위를 받았다. 연구 관심 분야는 문화연구, 한국 대중문화, 미디어 역사 등이다.