사업으로서 자생력 시험 무대 오른 e스포츠 팀

글로벌 이슈 포커스

2e스포츠 팀의 기업가치와 생존 전략

글로벌 이슈 포커스 | 사업으로서 자생력 시험 무대 오른 e스포츠 팀

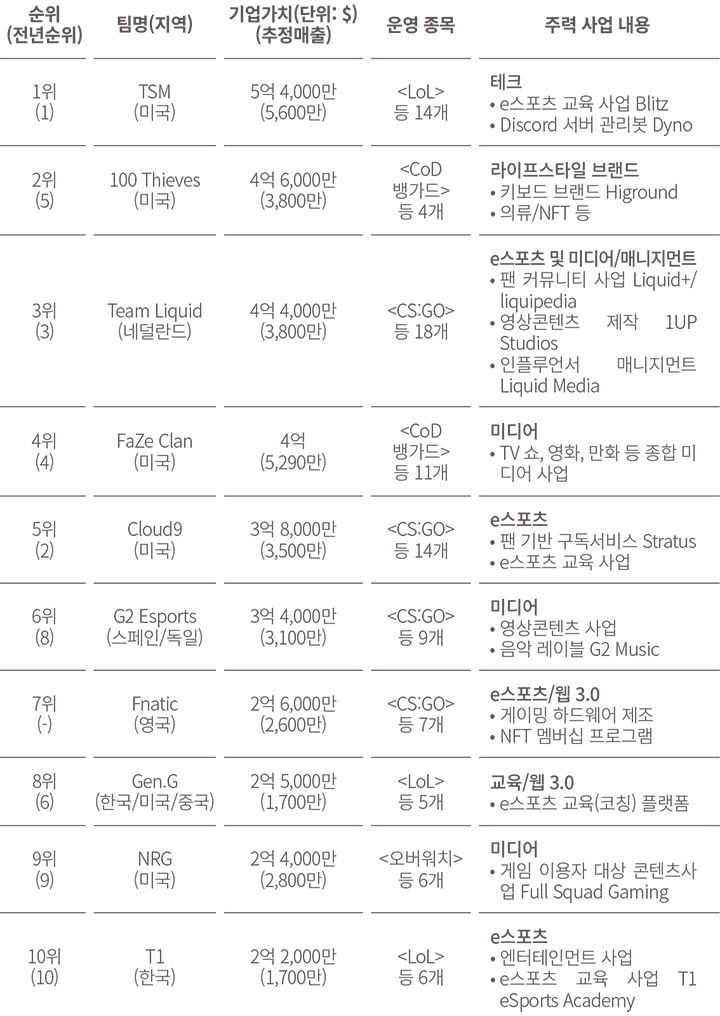

2.1. 포브스 선정 10대 e스포츠 팀의 기업 가치

경제지 포브스(Forbes)에서 기업가치 상위 10대 e스포츠 팀을 발표했다. 포브스는 2021년 12월을 기준으로 e스포츠 팀의 기업가치를 평가했다. 평가기준은 업계 전문가, 투자 분석가, 기업가 등 총 40여명의 전문가와 논의를 통해 마련했다. 상장을 준비중인 페이즈 클랜(FaZeClan)4의 경우 공개한 정보를 기준으로 삼았지만, 다른 팀의 경우 실적추정치를 기준으로 삼았다.

10개 팀의 평균 기업가치는 3억 5,300만 달러이다. 이는 전년도 발표한 10개 팀의 평균 기업가치보다 46% 상승한 규모이다. 포브스는 한동안 정체되었던 e스포츠 팀의 가치가 상승세에 진입했다고 평가했다.

가장 높은 기업가치를 지닌 팀은 5억 4,000만 달러로 평가된 TSM이다. 2009년 창단한 이 팀은 포브스가 2021년 발표한 2020년 기준 e스포츠 팀 가치평가에서도 1위를 차지했다. 2위는 100시브즈(100Thieves)이다. 100시브즈는 북미 인기뮤지션 드레이크(Drake), 음악산업 유명 기업가이자 투자자인 스쿠터 브라운(Scooter Braun), NBA 구단 클리블랜드 캐벌리어스의 구단주 댄 길버트(Dan Gilbert) 등이 공동설립한 e스포츠 팀이다. 전년도 대비 기업가치가 142% 높아져 가장 주목되는 팀이다. 올해 초 NFT를 발행하기도 했다. 3위인 팀 리퀴드(Team Liquid)는 지난 평가에서도 3위를 차지했다. 공동 CEO 중 한명인 빅터 구센(Victor Goossens)은 과거 한국에서 <스타크래프트(Starcraft:Blood War)> 1세대 프로게이머로 활동하기도 했다. 삼성 갤럭시5 와 루나틱-하이6 를 계승하는 e스포츠 팀 젠지(Gen.G)와 SK텔레콤과 미국의 통신‧미디어 기업 컴캐스트(Comcast)가 합작법인으로 2004년 설립되었으며, 프로게이머 페이커(Faker, 이상혁)의 팀 T1도 각각 8위, 10위로 순위권에 들었다.

주목할 점은 지난해 발표에서 7위를 차지했던 인수지애스트게이밍(Enthusiast Gaming)이 순위에서 제외되었다는 점이다. 포브스는 현재 인수지애스트게이밍의 전체 매출 중 e스포츠 팀의 매출이 차지하는 비중이 3%에 그쳐 e스포츠 기업이라 보기 어렵다고 판단했다. 같은 기준에 따라 쇼피파이 리벨리온(Shopify Rebellion)7도 제외되었다.

이는 e스포츠 팀이 e스포츠에서 벗어나 수익모델을 구축하고 있다는 신호이다. 포브스는 이러한 경향성에 주목하고 있는데, 2020년 기준 e스포츠 팀 기업가치 발표시에도 100시브스의 경우 대부분의 매출이 대회 참여 이외의 활동에서 발생하고 있다고 지적한 바 있다.

올해 선정된 10개 팀도 모두 e스포츠 팀 운영 외의 사업을 전개하고 있다. 게이밍 기기를 제조하거나 e스포츠 관련 교육 사업을 전개하고, 은퇴한 e스포츠 선수가 스트리머로 활동할 수 있도록 지원하며 MCN(Multi Channel Network) 사업을 전개하거나 영상콘텐츠 등 미디어 사업을 확대하고 있다. e스포츠 팀 운영이 스포츠 구단 운영과 유사한 구조를 지향하며 시작했더라도, 현재는 e스포츠 팀을 기반으로 한 엔터테인먼트 사업, 더 나아가 게임 문화에 기반한 다양한 사업으로 변화하고 있다.

2.2. 중계 스포츠로서 e스포츠의 한계

e스포츠 팀의 기업가치가 전년대비 성장한 것은 e스포츠 팀의 수익성이 높아졌기 때문이 아니다. e스포츠 팀들은 늘어나는 e스포츠 시청자8와 팀의 팬들을 사업 기반으로 삼되 수익 창출 방안을 팀 밖에서 찾고 있다. 포브스는 e스포츠 팀의 기업가치 성장이 e스포츠 산업의 어려움을 가릴수 있다며 주의를 요구했다.9

포브스의 지적처럼 e스포츠 팀 운영은 점점 더 어려워지고 있고, e스포츠 밖에서 활로를 모색하는 상황이다. 이는 그동안 시도해 왔던 e스포츠 팀 활동의 수익성 향상 노력이 성과를 거두지 못함을 의미한다. e스포츠 팀 경영진 중 일부는 ‘e스포츠 팀은 독립적으로 존재할 수 없는 사업’이라며 한계를 인정하기도 한다. 컨설팅기업 일렉트로닉 스포츠 그룹(Electronic Sports Group)의 매니징 파트너 바비 샤르마(Bobby Sharma)는 모든 e스포츠 팀이 수익 창출에서 어려움을 겪고 있으며, “이 단계에서 모두들 탈출구를 찾고 있지만, 쳇바퀴 속에 갇혀 누구도 방법을 만들어내지 못하고 있다”고 지적한다.

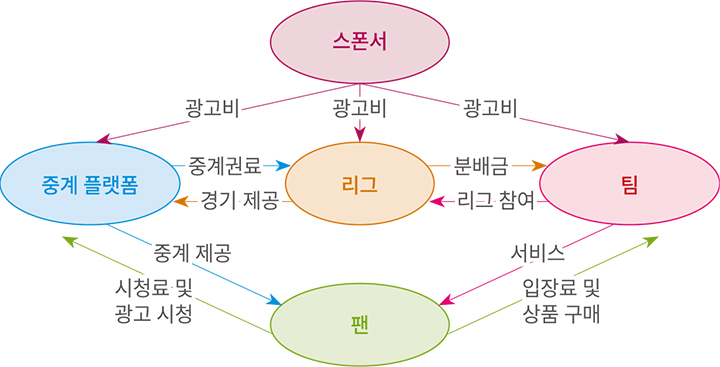

이러한 어려움의 원인은 전통적인 프로스포츠의 수익구조가 e스포츠에서 재현되지 않기 때문이다. 국가나 각 리그별로 차이는 있지만, 일반적으로 프로스포츠의 가장 큰 수익원은 방송사 등 중계 플랫폼에서 얻는 중계권료이다. 중계권료는 리그가 획득한 뒤 일정 비율로 리그 참여 팀에게 분배된다. 두 번째는 광고 및 스폰서십 수익이다. 광고와 스폰서는 리그, 팀, 선수 개인의 층위에서 각각 체결된다. 스포츠 팀은 여기에 더해 경기장을 소유하고 관객 입장권 수익을 얻고, 유니폼과 응원용품 등 다양한 상품을 개발하고 판매해 수익성을 높인다. 또 선수의 이적도 상당한 수익을 얻는 방법이다.

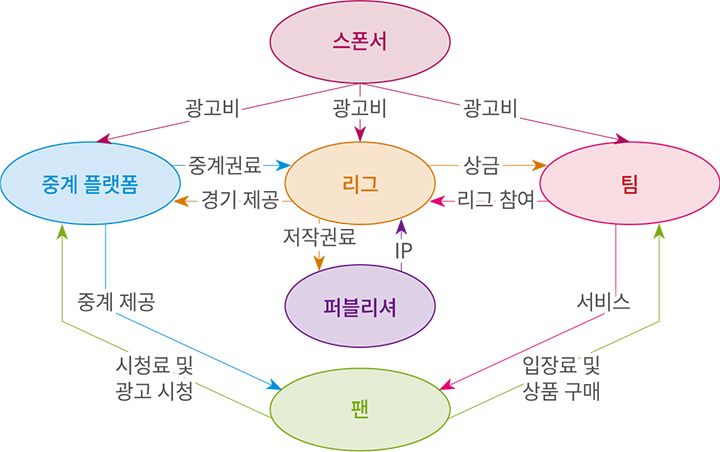

반면 e스포츠에서는 우선 중계권료 수익이 적다. 주로 트위치(Twitch)와 같은 온라인 스트리밍 플랫폼으로 중계되며, e스포츠 저변 확산을 위한 투자로 간주된다. e스포츠 대회는 제3의 조직이나 게임 퍼블리셔가 개최하는데, 퍼블리셔의 경우 게임 타이틀 마케팅 활동의 일환으로 개최하기 때문에 e스포츠 자체의 수익성을 크게 고려하지 않는다. ESL 등 e스포츠 대회 개최 조직은 게임 퍼블리셔에 IP 사용료를 지불하는 대신 스폰서십을 확대해 수익을 추구한다.

프로스포츠 수익 구조 출처: Strabase(2022.7.) e스포츠 수익 구조 출처: Strabase(2022.7.)e스포츠의 낮은 중계권료는 대회 참가팀에게 분배금을 지급하지 못하고, 상금 형태로 우승팀이 가장 많이 받는 승자 독식 구조를 형성하고 있다. 그러나 상금 중 대부분은 선수들에게 지급되기 때문에 e스포츠 팀에게 의미 있는 수익원이 되지는 못한다. 대회와 팀을 비롯해 e스포츠 생태계 자체가 스폰서십에 크게 의존하는 상황이다. 지금까지 e스포츠가 전통 스포츠 이벤트와 비교해 시청자 규모를 강조했다는 점이 스폰서십 의존도를 방증한다.

중계권료가 낮은 것은 e스포츠 시청자가 아직은 특정 인구통계집단을 중심으로 구성되어 있어 불특정 다수를 대상으로 하는 TV 콘텐츠로 부적절하기 때문으로 분석된다. 게임 평론가 네이선 브라운(Nathan Brown)은 축구의 오프사이드 반칙, 농구의 공격자 반칙 등 모든 스포츠가 전문적인 지식을 요구하는 부분이 있지만, 규칙이나 전략을 몰라도 전체적인 흐름과 흥미를 느낄 수 있으며, 이러한 스포츠만이 대중적인 관람 스포츠로 자리잡았다고 지적한다. 반면 e스포츠는, 예를 들어 <오버워치>를 보면, 블리자드가 게임 밸런스 조정으로 달라진 대결 양상은 일반적인 시청자들에게 흥미로운 부분이 아니며, 이러한 지식 요구는 e스포츠를 대중적인 스포츠로 발전하는데 걸림돌이 된다는 것이다. 스포츠의 전문적인 지식은 해설자를 통해서 실시간으로 전달되곤 하지만, e스포츠 중계 화면은 너무나도 빠르게 전환되어 해설자가 자세한 설명을 할 시간을 확보하지 못해 제 기능을 못하고 있다.

대중문화 미디어 바이스(Vice)의 레나타 프라이스(Renata Price) 기자는 <오버워치>는 대중적 접근이 쉬운 FPS 장르로 차세대 e스포츠를 만들겠다는 포부를 가지고 있었으나, 현재 <오버워치> e스포츠 대회는 너무 많은 정보와 3D 멀미를 유발하며, 동일한 메타가 지배하다가 게임의 밸런스 패치 이후 모든 것이 바뀌는 식으로 사전 정보를 필요로 하는 접근성이 현격히 떨어지는 게임이 되었다고 평가했다.

팬 또는 게임 이용자와 신규 유입자 사이의 지식 격차는 거의 모든 e스포츠 종목에서 발생하고 있고, 별도의 진지한 해설 코너는 엔터테인먼트가 되는 것과는 거리가 먼 행보이다. e스포츠는 거대한 산업으로 발전했음에도 게임 팬의 경계를 넘어서지 못하고 있는 상황이다. e스포츠가 더 발전하기 위해서는 다양한 시청자들이 e스포츠 경기를 이해할 수 있도록 하는 방법을 찾는 것이 관건이다.

2.3. e스포츠 팀 사업 비중 하락의 배경

e스포츠는 성장세에 대한 놀라움을 자아내는 한편 과대평가라는 우려의 대상이다. 단적인 예로 e스포츠 시청자 규모가 5억 명을 초과했다는 주장을 살펴보면, 모든 e스포츠 종목의 시청자를 단순 합산한 것이다. 따라서 어떤 e스포츠 대회도 5억 명의 시청자를 불러모을 수 없다. 그럼에도 미국 슈퍼볼 등 단일 종목 이벤트 시청자 규모와 비교하며 성장세를 부각시켜왔다.

e스포츠 팀 가치평가에 대해서도 과대평가 논란이 있다. 포브스의 e스포츠 팀 가치평가는 e스포츠 팀에 대한 가장 권위를 인정받는 집계임에도 논란의 대상이다. 그 이유는 우선 팀 평가 기준에 대한 불신이다. 엔비 게이밍(Envy gaming, 이하 엔비)10의 CEO 아담 라이머(Adam Rymer)는 포브스의 e스포츠 팀 순위 발표에 대해 평가 기준이 매년 바뀌고, 이에 따라 같은 기업의 가치가 매년 크게 변화한다며 비판한 바있다. e스포츠 조직의 경우 커뮤니티 조성 및 유지를 위한 활동 등 당장 매출이 발생하지는 않지만, 기업활동의 기반 마련의 관점에서 중요한 사업 활동이 상당한데 포브스는 이 부분에 대한 가치를 인정하지 않아 e스포츠 팀의 진정한 기업 가치를 드러내지 못한다는 점도 지적한다.

두 번째로 e스포츠 팀 사업이 여전히 수익을 발생시키지 못하는 스타트업 단계에 머물러 있다는 지적이다. e스포츠 전문매체 닷이스포츠(Dot Esports)의 제이콥 울프(Jacob Wolf) 기자는 초기 단계에 있는 기업의 가치를 명확히 판단하는 것은 그 자체로 어려워 과장되기 쉽다고 지적했다. 포브스의 e스포츠 팀 기업가치 평가를 담당한 브릿 나이트(Brett Knight) 에디터는 e스포츠가 상당한 기간 동안 존속되었고 10~20년간 운영을 이어오며 수익 창출에 성공한 팀도 있지만, 투자자와 팀 운영자들은 여전히 초기 스타트업 기업이라고 간주한다는 점을 지적했다. 포브스의 발표도 e스포츠 팀의 절대적인 가치라기 보다는 e스포츠 팀 간의 상대적인 가치평가 정도로 해석하길 당부했다.

이를 통해 알 수 있는 것은 e스포츠 팀은 스타트업 기업으로서 성장성을 인정받기 위해 과장 광고라도 동원해야 하는 상황이었다는 점이다. e스포츠 팀은 팀 인수나 창설, 팬 규모, 광고 인벤토리 규모 등을 비즈니스 성과로 제시하곤 했다. 아직 수익 창출 방안을 마련하지 못하는 초기 단계의 기업을 마치 중간단계처럼 간주하며 e스포츠 팀의 기업가치와 e스포츠 시장 자체를 부풀렸고, 투자자들에게 일종의 포모증후군(FOMO Syndrome)11을 발생시키며 현 상황에 이른 것이다.

투자자들은 이제 실질적인 수익을 기대하고 있다. 기업으로서 명확한 수익원을 확인하고 싶어한다. 이는 e스포츠 팀의 위기감을 더욱 고조시킨다. 게임 IP를 가지고 있지 않아 수익 모델 구축에 한계가 명확하기 때문이다. e스포츠에서 게임 문화로 사업 영역을 확대하는 배경이다