한국의 콘텐츠 제작 산업은 이미 글로벌 OTT 산업과 긴밀히 연동되어 있다. 상대적으로 저렴한 제작 비용을 활용하려는 의도로 시작된 K-콘텐츠 투자는 넷플릭스의 효자 상품이 되었다. 일본 소니가 제작하고 넷플릭스가 유통한 ‘케데헌’은 한국 문화가 가입자를 끌어모으고 수익을 창출할 수 있다는 신뢰 덕분에 투자가 가능했을 것이다.

우리나라 제작사들이 직접 ‘케데헌’을 제작하는 것은 가능했을지 몰라도, 이를 우리나라 플랫폼을 통해 글로벌로 전파하는 것은 현실적으로 어려운 글로벌 미디어 환경에 직면해 있다.

한국의 콘텐츠 산업 규모는 통계청 발표에 따르면 2018년부터 2023년까지 연평균 매출액이 4.9%, 수출액은 6.3%의 성장률을 기록했다. 방송, 만화(웹툰), 음악 분야의 수출액 증가가 이를 주도했다. 특히 K-콘텐츠의 인기가 높아지면서 수출액 증가는 물론, 연관 산업으로의 파급 효과도 크게 나타났다.

넷플릭스에서 2위 기록한 K-콘텐츠

가장 최근인 2025년 4월, 영국의 조사기관 암페어(Ampere Analysis)가 발표한 데이터에 따르면, 한국 콘텐츠는 넷플릭스에서 두 번째로 인기 있는 콘텐츠로 나타났다. 총시청 시간을 분석한 결과, 한국 콘텐츠가 8~9%를 차지해 미국 콘텐츠에 이어 2위를 기록했다1). 또한 이들이 분석한 자료에 따르면, 2021년부터 2024년까지 글로벌 OTT에서 제공되는 전체 K-콘텐츠 편수는 2021년 대비 55% 증가했다.

해외 언론 데드라인(Deadline)의 보도에 따르면, 디즈니플러스, 아마존 등 2위 그룹에 속한 글로벌 OTT들이 동남아시아 지역의 콘텐츠 투자를 줄였지만, 한국, 일본, 인도 등지에 대한 투자는 지속하거나 오히려 늘릴 것으로 분석되고 있다. 그렇다면 K-콘텐츠의 인기와 글로벌 OTT들의 투자는 앞으로도 지속될 수 있을까?

OTT 전쟁은 끝났다!

이 질문에 답하기 위해서는 글로벌 OTT 경쟁 환경을 면밀히 분석해야 한다. 방송 채널, 극장 등 기존 레거시 미디어를 유지해야 하는 전통 미디어 기업들은 오로지 스트리밍에만 전념하는 넷플릭스의 수익성과 가입자 규모를 따라잡기 어려워졌다. OTT 사업의 마진 규모를 살펴보면, 넷플릭스의 EBITDA(순이익) 마진은 28%인 반면, 디즈니와 워너브라더스 디스커버리(WBD)의 스트리밍 사업 마진은 3~5%에 불과하다. ‘OTT 전쟁은 끝났다’고 해도 과언이 아니다.

전쟁 종료 후 콘텐츠 지위 변화

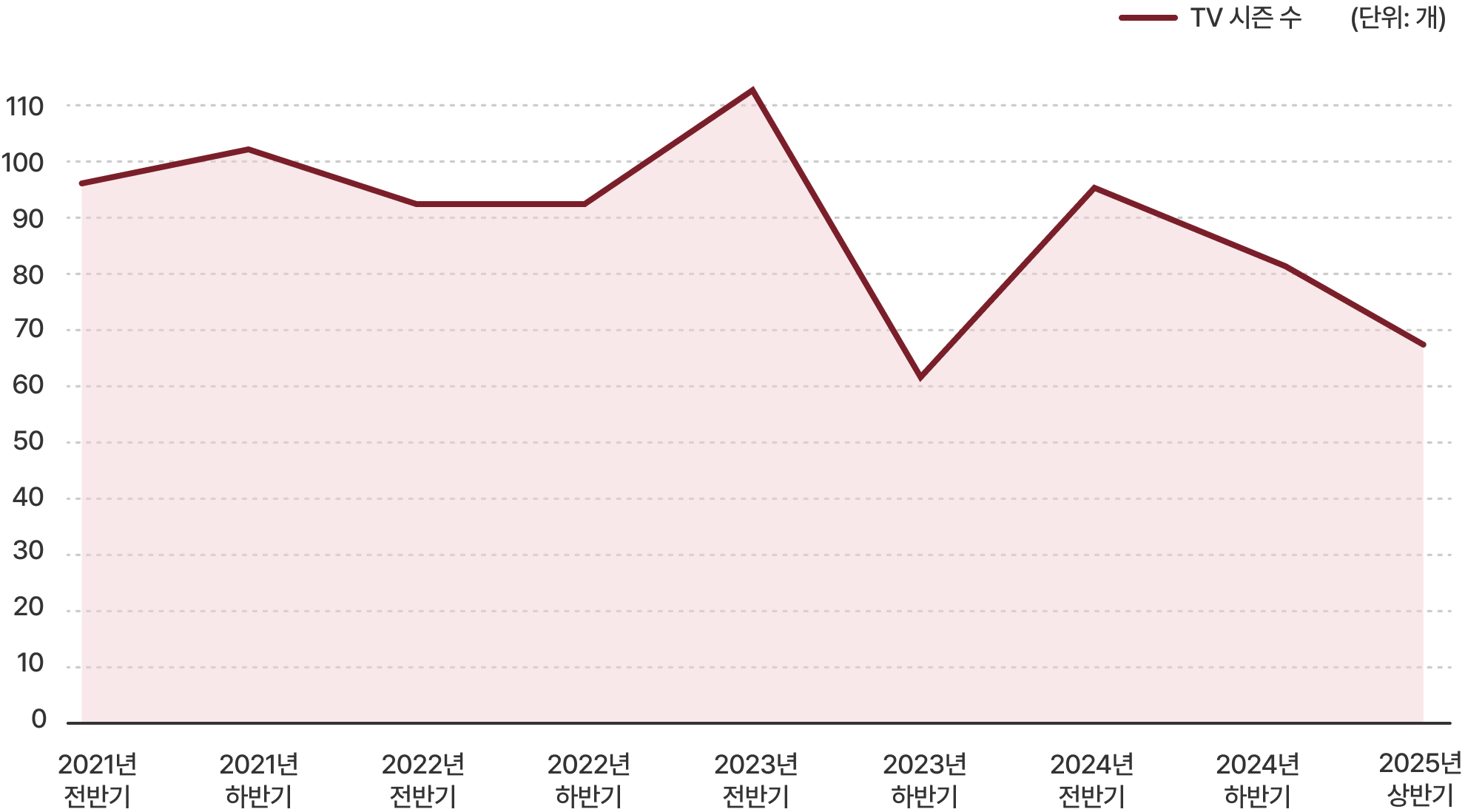

스트리밍 전쟁이 넷플릭스의 승리로 귀결되면서 콘텐츠 지위에도 변화가 나타나고 있다. 레거시 미디어의 OTT들이 수익성 확보를 위해 투자를 줄이고 자사 라이브러리 콘텐츠를 다시 넷플릭스에 판매하기 시작한 2023년 이후, 넷플릭스, 디즈니플러스, HBO MAX, 아마존 등 주요 OTT들이 출시한 오리지널 시리즈 수가 감소하고 있다. 이에 따라 2023년 오리지널 콘텐츠는 전체 시청 시간의 60%를 차지했으나, 라이선스 콘텐츠는 40% 수준에 머물렀다. 그러나 2024년에는 오리지널 콘텐츠 비중이 45%로 감소했다. 가장 최근 데이터에 따르면 한국 드라마와 영화(Scripted Contents)의 제작 주문이 감소하고 있는데, 이는 암페어의 분석 결과에서 확인되었다. 또한 2025년 들어 한국 드라마 등의 제작 주문이 43% 감소하고 있음을 아래 [그림 1]에서 확인할 수 있다.

[그림 1] 한국 스크립티드 콘텐츠 주문량 변화

(출처: Ampere Analysis)

광고 사업에 필요한 콘텐츠 중심 투자

OTT 산업은 스트리밍 플랫폼 간의 경쟁을 넘어 성숙기에 접어들었으며, 이제 기존 레거시 미디어와 전면적인 경쟁 구도로 전환되고 있다. 넷플릭스는 매달 신규 가입자의 55%가 광고 기반 상품에 가입하고 있으며, 콘텐츠 투자는 광고 사업에 기여할 수 있는 콘텐츠에 집중되고 있다. 스포츠 실시간 중계, 음악 경연 대회, 음악 라이브 이벤트 등 언스크립트 콘텐츠 제작에 점차 제작비를 확대하고 있다. 결국 K-콘텐츠의 인기가 꾸준히 지속된다 하더라도 글로벌 유통력이 유지되기 어려울 수 있다는 결론에 이르게 된다.

냉혹한 현실 속에서 한국 콘텐츠 제작 산업은 자체 유통 역량을 강화하기 위한 노력을 지속하고 있다. 넷플릭스의 K-콘텐츠 투자 의지가 이어지는 가운데, 디즈니플러스, 아마존, 애플 TV플러스 등 글로벌 스트리밍 플랫폼과의 오리지널 제작 협력도 확대되고 있다.

한편 최근 몇 년 동안 미국, 유럽, 아시아로 확장하고 있는 무료 광고 기반 OTT인 FAST(Free-Ad-Supported TV)를 K-콘텐츠 확산에 필요한 핵심 무기로 활용할 수 있다. 넷플릭스가 ‘몰아보기(binge viewing)’ 편성 방식을 통해 기존 TV와 차별화했다면, FAST는 올드 미디어의 시청 방식을 그대로 활용해 성공한 모델이다. FAST는 스마트 TV 및 CTV(커넥티드 TV) 내에서 넷플릭스 앱 등과 경쟁하며 위상을 높여왔다. FAST의 제공자는 삼성전자, LG전자 등 가전사와 로쿠(Roku), 아마존 등 CTV 진영, 그리고 폭스(FOX), 파라마운트 등 방송국 그룹이다.

매월 미국에서 발표되는 닐슨의 TV 및 스트리밍 서비스 시청 시간 비교 자료에 따르면, FAST의 선두 주자인 로쿠와 투비(Tubi)가 프리미엄 SVOD 하위 그룹인 파라마운트플러스와 피콕 등을 앞섰다. 로쿠는 자사의 FAST 채널이 넷플릭스 시청 시간의 17%를 차지하며 탄탄한 입지를 유지하고 있다.

FAST는 더 이상 구작 상영관이 아니다

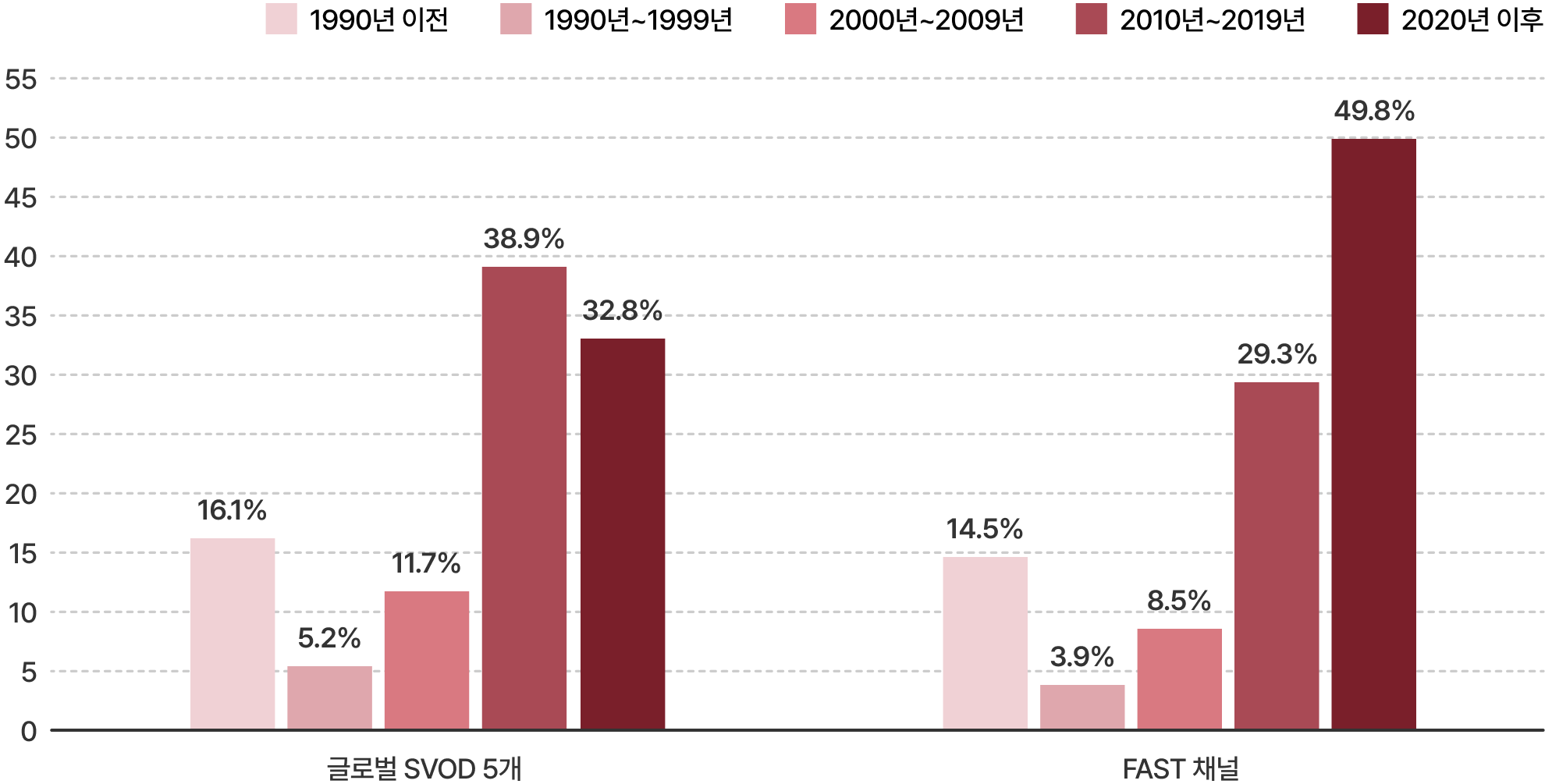

FAST가 이렇게 성장하는 이유는 무엇일까? 2014년 FAST가 시작되고 3~4년 전까지만 해도 많은 FAST 채널이 레거시 미디어의 구작 프로그램들로 채워져 있었다. 그러나 최근의 변화를 보면, 구작 상영관 수준을 벗어나고 있다. FAST 채널에서 스트리밍되는 콘텐츠의 약 절반이 최근 5년 동안 새롭게 제작된 것이다. 넷플릭스 등 SVOD의 콘텐츠 중 지난 5년간 제작된 비율이 3분의 1에 불과한 것과 비교하면, 오히려 신작 보유 비율이 더 높다.2)

[그림 2] 한국 스크립티드 콘텐츠 주문량 변화

(출처: Ampere Analysis)

닐슨 자회사인 Gracenote의 분석에 따르면, 전 세계 FAST에는 총 197,000개의 TV 쇼, 영화, 스포츠 프로그램이 있다. 총 채널 수는 1,850개로, 이 수치는 지난 2년간 76% 증가했다.

채널 수 기준으로 가장 많이 증가한 콘텐츠 분야는 ‘스포츠’이다. 스포츠는 시청자 참여도와 FAST 플랫폼의 충성도를 높여 광고 사업 확장에 활용된다. 폭스의 자회사인 투비는 2025년 2월, 미국에서 가장 인기 있는 스포츠인 슈퍼볼을 무료로 생중계하며 FAST의 가치를 높였다.

NFL, MLB, PGA 투어 채널은 파라마운트의 플루토(Pluto) TV, 폭스의 투비, 그리고 로쿠에서 시청할 수 있다. 로쿠는 작년 8월 프리미엄 스포츠 채널을 론칭했다. 24시간 방송되는 이 채널에서는 MLB 등 빅리그 경기뿐만 아니라 포뮬러 E 경주, X-게임 등 틈새 스포츠 종목과 메이저 리그와 협력해 제작한 로쿠 오리지널 콘텐츠를 생중계하고 있다.

삼성전자 FAST : 독점적 콘텐츠 확대

지난 5월, 삼성전자의 FAST 서비스인 ‘삼성 TV플러스’는 NFL, MLB 등 비독점 50개 이상의 기존 스포츠 채널 라인업에 NASCAR(미국 스톡자동차 경주 대회)와 지역 스포츠 등 5개 종목을 추가했다. 가장 최근인 8월에는 유럽 지역에서 모터스포츠 경기 전문 채널인 ‘Rally.TV’를 런칭했다.

FAST 서비스가 무료이기 때문에 콘텐츠 품질이 저급하거나 제한적일 것이라는 편견을 없애기 위해, FAST 진영은 오리지널 콘텐츠 제작에도 적극적으로 나서고 있다. 선두 그룹인 투비와 로쿠는 코미디, 다큐멘터리, 라이프스타일, 영화 등 다양한 장르의 오리지널 제작에 대한 투자를 점차 확대하고 있다. 이러한 움직임을 통해 FAST는 독점적이고 혁신적인 콘텐츠 허브로 자리매김하고 있다.

지금까지 삼성전자는 로쿠, 투비, 플루토TV에 비해 오리지널 콘텐츠나 독점 콘텐츠가 부족했다. 최근 삼성은 삼성 TV플러스에서 유튜브 창작자들과 제휴하여 이들의 독점 채널을 공개했다. 예를 들어, 유튜브 창작자이자 소셜미디어 플랫폼에서 1억 명 이상의 팬을 보유한 다르 만(Dhar Mann)과 계약을 체결했다. Dhar Mann TV 채널에 공개된 콘텐츠 외에도, 삼성 TV플러스 시청자만을 위한 가족 친화적 드라마 13편을 오리지널 에피소드로 제작할 예정이다.

삼성 TV플러스 Dhar Mann TV

(출처 : 삼성 TV플러스)

국내 가전사들의 FAST 약진

FAST라는 매체는 SVOD 플랫폼과 보완적인 관계를 유지하는 동시에 기존 레거시 미디어를 대체하는 특성을 보인다. 케이블 TV 가입자가 급격히 감소하고 있는 미국에서의 FAST 위상과 여전히 IPTV 가입자가 유지되고 있는 한국에서의 FAST 지위는 매우 다르다. 또한, 스마트 TV 등 CTV 활용도가 높은 국가일수록 FAST가 더 활성화되고 있다.

OTT가 성숙기에 접어들었다면, FAST는 이제 성장기에 진입했다. 이 시장에서 국내 기업인 삼성과 LG는 매우 중요한 위치를 차지하고 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 미국 시장에서 시청 시간 기준으로 FAST 경쟁에서 다소 약세를 보이는 삼성과 LG도 글로벌 수치로 보면 적절한 FAST 시장 점유율을 확보하고 있다. 삼성 TV플러스의 점유율은 약 13% 수준이다. K-콘텐츠가 한국 가전 제조사들의 FAST 플랫폼을 통해 글로벌로 확장될 수 있도록 다양한 노력이 필요하다.

스튜디오의 다양한 FAST 활용법

미국의 스튜디오 중 폭스, 파라마운트, NBC 등은 자체적으로 FAST 플랫폼을 구축했다. HBO, 소니, 라이온스게이트 등은 FAST 진영과 제휴를 맺어 다양한 방식으로 FAST를 활용하고 있다. 이들은 인기 있는 시리즈나 특정 프랜차이즈 IP를 단일 IP 채널로 구성하여 이미 쌓인 IP의 인지도와 시청자 충성도를 광고 수익으로 연결한다. 또한 특정 장르나 쇼 등 콘텐츠 라이브러리를 주제별 채널로 구성해 틈새 채널을 운영하기도 한다. 특히 FAST 진영에서 제공하는 데이터를 기반으로, 이들은 유럽과 아시아 등 타 국가에 특화된 FAST 채널을 제공한다.

스튜디오들이 적극적으로 FAST를 활용하는 이유는 수명이 다해 창고에 묵혀둔 콘텐츠를 수익화할 수 있고, 스튜디오의 브랜드 인지도를 강화할 수 있기 때문이다. 예를 들어, WBD는 WBTV라는 FAST 채널 브랜드를 구축하여 여러 스튜디오 중 가장 적극적으로 채널 브랜딩에 성공한 사례이다. 아울러 스튜디오들이 직접 진출하기 어려운 국가에 FAST를 통해 진출하는 전략도 활용하고 있다.

한국의 FAST 동맹 가시화

2022년부터 한국의 방송국과 통신회사들은 삼성전자, LG전자와 협력해 이들의 FAST 서비스를 통해 글로벌 시장에 국내 콘텐츠를 제공하려는 노력을 해왔다. CJ ENM과 KT의 스튜디오 지니 등은 4,000시간 분량의 K-콘텐츠를 미국을 포함한 9개국에 선보였다. 최근 개최된 BCWW 2025 행사에서는 업계 관계자들이 FAST의 활용 방안을 두고 진지한 논의를 이어가며, FAST에 대한 관심이 더욱 뜨거워지고 있다.

미국 스튜디오의 사례처럼 FAST를 적극적으로 활용하기 위해서는 무엇보다 삼성, LG 등도 국가별 FAST 이용 데이터를 콘텐츠 진영에 적극적으로 공개해야 한다. 이를 바탕으로, 국가별 차별화된 프로그래밍을 시도해야 한다. 콘텐츠 진영은 자신들의 채널 브랜드를 유지하면서 K-콘텐츠의 큰 카테고리 안에서 자유롭게 틈새 채널을 만들 수 있도록 지원해야 한다. 또한 FAST 사업자들의 오리지널 경쟁을 활용하여 FAST용 오리지널 쇼, 시리즈 등을 제작하는 것도 적극적인 유통 전략의 한 축이 되어야 한다.

OTT로 재편된 미디어 산업 구조 속에서 글로벌 공급망에 큰 변화가 일어나고 있음을 직시해야 한다. 글로벌 SVOD 플랫폼에 대한 의존도를 줄이기 위해 FAST 플랫폼을 적극적으로 활용해야 한다. FAST가 K-콘텐츠의 글로벌 유통을 위한 효과적인 모델이 되기를 기대한다.

- 박은비(2025.8.22) 케데헌, 우리가 제작할 수 없었나요? 질문에…국내 미디어 업계가 보인 반응. <파이낸셜뉴스>

- Ampere Analysis(2025.4.15) South Korean shows are the moost popular non-US content on Netflix.

- Ampere Analysis(2025.8.18) Demand for K-content expands as commissions shrink

- Jesse Whittock, Sara Merican(2024.4.9) Why The Streaming Giants Are Exiting Original Production In Southeast Asia & How Producers Plan To Bounce back. <Deadline>

- Mark Yamada(2025.8.27) FAST channel grow 14% in 2025. <Gracenote>