[시장] 글로벌 게임사 매출 감소...

게임산업 불황 가능성 진단

글로벌 게임산업 동향

코로나19 기간 호황을 누린 게임산업은 2022년 초 대형 M&A를 잇달아 발표하며 절정기에 도달했다.

하지만, 최근 연이어 발표된 주요 게임사의 2분기 실적은 글로벌 게임산업이 침체기에 접어들었음을 단적으로 보여준다.

전 세계적인 불황 속에서 잠깐 겪고 말 홍역이라기엔, 그 낙폭이 큰 것도 사실이다.

팬데믹을 뒤로 하고 일상을 회복하기 위한 세계적인 움직임 속에서,

주요 게임사들의 실적과 이 다음을 준비하기 위한 노력을 짚어보고자 한다.

1게임산업에게 코로나19

1.1. 게임 위상 증대와 폭발적 매출 성장1

1

글로벌 게임산업 트렌드(2022년 1+2월호) ‘2021년 게임산업 주요 이슈 및 전망’, ‘숫자로 보는 2021년 게임시장’ 참고

코로나19 팬데믹이 시작된 2020년을 기점으로, 게임산업은 전에 없던 매출 급성장은 물론 그 위상에 대한 변화까지 경험했다. 사회적 거리두기가 새롭게 떠오른 표준으로 자리하며, 게임은 집 안에서도 많은 이들과 온라인으로 접촉하고, 즐길 수 있는 엔터테인먼트로서 주목받기 시작한 것이다.

이러한 인식 변화로 인해 게임에 대한 긍정적인 면이 드러나기 시작했으며, 야외 활동이 제한되는 탓에 실내에서 게임을 즐기는 이용자 또한 증가했다. 이러한 경향은 코로나19가 지속된 2021년까지도 이어지며, 게임산업이 코로나19 기간 동안 양적 성장을 이룩하는 밑바탕이 되었다.

또, 대면 활동의 제한은 현실 생활 속 자연스러웠던 일상의 일부를 온라인으로 옮기는 시점을 더욱 앞당기는 데 일조했다. 그 과정에서 게임은 시대적 화두로 부상한 메타버스와 가장 근접한, 가능성 높은 플랫폼으로 주목받기도 했다.

게임 엔진 기업 유니티(Unity)가 발표한 2022년 게임업계 보고서에 따르면, 2019년 초 이후 PC 및 콘솔 게임의 일간 이용자 수는 62%, 모바일 게임의 일간 이용자 수는 74% 증가했다. 또한, 지난 2021년 유니티를 이용해 제작된 게임 수는 전년 대비 93% 증가했으며, 새롭게 게임 개발을 시작한 개발자 또한 31% 증가했다. 팬데믹 이전과 비교해 폭발적인 양적 성장을 기록했다는 것을 확인할 수 있는 대목이다.

1.2. “멀티버스 준비” 대형 게임사 인수전

특히, 코로나19 이후에는 기업 인수전이 치열한 양상을 띄기 시작했다. 마이크로소프트(MS)는 팬데믹이 막 시작된 2020년, 8.8조 원에 이르는 제니맥스 인수를 시작으로, 2022년에는 액티비전-블리자드(Activision-Blizzard)를 무려 82조 원에 인수하려는 행보를 보이며 세계적인 주목을 받았다.

MS뿐만 아니다. 소니 또한 올해 <데스티니(Destiny)> 시리즈 개발사인 번지(Bungie)를 4.3조 원에 이수했으며, 지난 2021년에는 핀란드 스튜디오 하우스마퀴(Housemarque), 네덜란드의 플랫폼 이식 전문 스튜디오 닉시스 소프트웨어(Nixxes Software) 등 중소규모 스튜디오들을 차례로 영입하며 콘솔 플레이스테이션(PS)을 넘어 플랫폼 저변 확대를 노리고 있다. 최근 소니는 닉시스 소프트웨어와 협력해 PS 독점 타이틀이었던 <마블 스파이더맨 리마스터(Marvel’s Spider-Man Remastered)>를 PC 플랫폼으로 출시한 바 있다.

그밖에 북미의 큰 손 퍼블리셔 중 하나인 테이크투 인터랙티브(Take-Two Interactive) 또한 모바일 게임 전문 개발사 징가(Zynga)를 16조 원에 인수했으며, 최근에는 아마존(Amazon)이 대형 게임사 일렉트로닉 아츠(EA)를 인수할 것이라는 예측 또한 제기되는 상황이다.

게임산업에서 전에 없는 대형 인수전은 다가오는 메타버스 시대를 앞두고 누구보다 빠르게 선두 플랫폼으로 자리하려는 시도라는 관측이 지배적이다.

1.3. 개발 인력 확보 경쟁과 인건비 증가

하지만, 팬데믹이 게임산업에 마냥 좋은 영향만을 미친 것은 아니다. 재택, 원격 근무로 전환하는 과정에서 손상된 콘텐츠 파이프라인으로 인해 신작의 출시 지연이 빈번하게 발생하고 있다. 게임의 사회적 위상이 높아지며 게임시장 내의 이슈로 머물던 확률형 아이템에 대한 규제 문제가 사회적인 문제로 대두되기도 했다. 관련 규제 논의는 현재에도 다수의 국가에서 진행 중인 사안이다.

최근 1~2년 사이에 이어진 IT업계의 개발자 스카우트 경쟁에서도 자유롭지 못했다. 전쟁이라는 단어를 사용할 정도로 치열해진 인력 확보 경쟁 속에서 코로나19로 최고 매출을 달성한 게임 기업들은 급격한 연봉 인상을 단행했다. 불가피한 조치였지만, 실적 저하 등 여파가 가시화되고 있다.

2주요 게임사 2분기 실적

2.1. 글로벌 게임사의 실적 감소세

시장 조사 업체인 NPD는 지난 2분기 미국인들이 게임에 지출한 금액이 전년동기대비 13% 감소한 124억 달러라고 추산했다. 비단 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 게임시장 매출 감소가 포착되고 있다. 글로벌 경기 침체의 여파에 코로나19 회복 국면에서 게임 이용 시간 감소가 더해지며 게임시장이 장기 침체 국면에 빠져드는 것 아니냐는 우려도 나오고 있다.

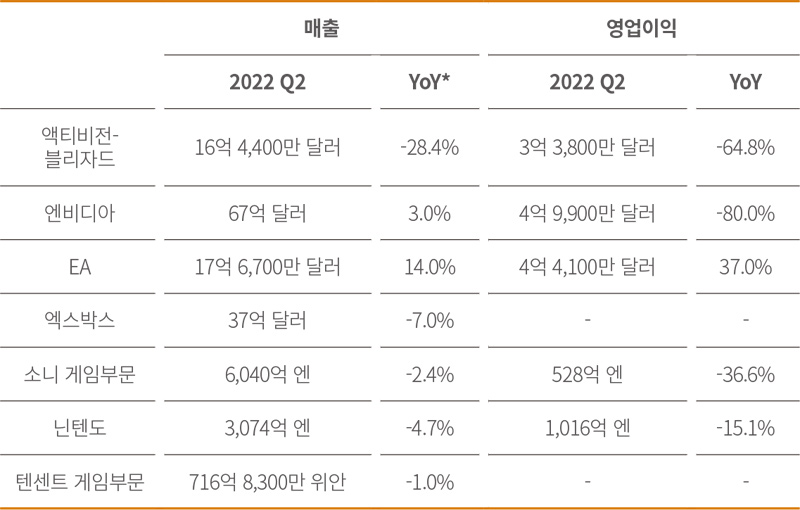

액티비전-블리자드의 2022년 2분기 연결 기준 매출은 16억 4,400만 달러, 영업이익과 당기순이익은 각각 3억 3,800만 달러와 2억 8,000만 달러를 기록했다. 전년동기대비 매출 28.4%, 영업이익 64.8%, 순이익 68%가 감소한 것이다. 특히 해당 회사의 분기별 영업이익을 나열해보면, 21년 2분기 9억 5,900만 달러부터 2022년 2분기까지 5분기 연속으로 영업이익이 감소하고 있다.

그래픽카드 시장을 선도하는 기업 엔비디아(Nvidia) 또한 게임 산업의 부진으로 직격탄을 맞았다. 엔비디아의 2분기 매출은 시장 기대치인 81억 달러를 밑돈 67억 달러로 집계됐으며, 순이익은 전년동기대비 무려 72% 감소한 6억 5,600만 달러를 기록했다. 엔비디아는 이 같은 실적 부진에 대해 게임 시장 불황에 따라 그래픽카드 매출은 물론, 글로벌 PC 판매도 둔화되었기 때문이라고 설명했다. 사회적 거리두기 완화에 따라 바깥 활동이 많아지며, 코로나19 기간 동안 높아진 전자제품 수요가 줄어든 것도 일부 영향을 미친 것으로 풀이된다.

대부분의 게임 기업들이 매출 하락을 겪고 있는 가운데, EA는 거의 유일하게 호황을 누리고 있다. EA의 매출은 전년동기대비 14% 증가한 17억 6,700만 달러를 기록했고, 이는 전망치인 12억 5,900달러를 크게 웃돈 수치다. 순이익 또한 지난해보다 52% 증가한 3억 1,100만 달러를 기록했다. EA는 이같은 실적에 대해 자사의 대표 프랜차이즈인 <FIFA> 시리즈와 <F1 22>의 성공적인 출시 덕분이라고 설명했다.

EA와 국제축구연맹과의 라이선스 연장 계약이 무산된 것은 우려 사항으로 꼽힌다. 이에 따라 <FIFA23> 이후 개발하는 축구 게임에 해당 명칭을 사용할 수 없게 된다. 그러나 EA는 스페인 프로축구리그 라 리가(La Liga)를 포함해 다양한 국가의 프로축구리그 및 구단과 파트너십을 유지하고 있어 대표적인 축구 시뮬레이션 게임으로의 위상을 쉽게 놓치지는 않을 전망이다.

2.2. 콘솔 3사의 실적 부진과 판매량 감소

MS의 2분기 실적은 매출 518억 달러, 영업이익 205억 달러로 전년 동기 대비 매출은 12.3%, 영업이익은 7.5%의 성장세를 보였지만, 게임사업 부문인 엑스박스(Xbox)의 매출은 37억 달러로 전년 동기와 비교해 7% 하락세를 보였다. 하드웨어 매출은 11% 하락했다.

소니의 경우도 마찬가지로 전체적으로는 전년동기대비 매출 2.4%, 영업이익 9.6%로 성장세를 보였지만 게임 사업에서 하락세를 나타냈다. PS 중심의 소니 게임 사업 실적은 전년동기대비 매출은 2.4% 감소한 6,040억 엔, 영업이익은 36.6% 감소한 528억 엔을 기록했다. PS5 하드웨어 판매량은 전년과 비교해 10만 대 늘어난 240만 대로 집계되었지만, 소프트웨어 판매량이 부진했던 것으로 나타났다.

닌텐도는 같은 분기 매출 3,074억 엔, 영업이익 1,016억 엔을 기록했으며, 각각 전년동기대비 4.7%, 15.1% 감소한 수치다. 하드웨어는 물론 소프트웨어 모두 저조한 실적을 기록했다. 닌텐도 스위치는 지난해 2분기 445만대 판매량을 기록했으나, 올해는 343만대로 22.9% 감소했다. 소프트웨어 판매량 또한 전년동기대비 8.6% 감소했다.

2.3. 처음으로 줄어든 중국 게임 인구

게임산업은 코로나19 이후 침체된 다른 산업과 달린 폭발적인 성장을 이룩해 냈지만, 이번 세계적인 경기 침체 속에서 발표된 2022년 2분기 실적은 여느 산업과 다르지 않았다. 특히, 코로나19로 인한 도시 봉쇄와 게임산업 규제가 겹친 중국 시장은 그 하락세가 더욱 또렷하다. 중국 최대 게임/소셜미디어 기업 텐센트(Tencent)의 22년 2분기 매출은 1,340억 위안, 영업이익은 301억 위안을 기록했는데, 전년동기대비 매출은 3%, 영업이익은 43% 하락한 수치다. 이중 게임 사업의 매출은 716억 8,300만 위안으로 전년동기대비 0.4% 하락을 보였을 뿐이지만, 상장 이후 처음으로 분기별 매출이 감소했다는 점이 중요하다. 텐센트는 “대형 게임의 출시 빈도가 감소하고, 게이머들의 지출이 감소되었으며, 개인정보 보호 조치 등을 포함한 여러 문제가 겹치며 코로나19에 호황을 맞은 게임산업이 진정 국면을 맞이한 것”이라고 밝혔다.

텐센트의 매출 뿐 아니라, 중국 게임산업의 이용자 수가 2008년 집계 이후 처음으로 감소한 것으로 나타났다. 중국음상디지털출판협회 게임출판업무위원회가 발표한 집계에 따르면 올해 상반기 중국 게임산업 매출은 전년동기대비 1.8% 감소했고, 이 기간 이용자 수도 6억 6,657만 명에서 6억 6,569만 명으로 소폭 감소했다.

글로벌 주요 게임사의 2분기 실적 * Year on Year, 전년 동기 대비 증감률3매출 감소 원인 진단

3.1. ‘팬데믹 부스트’ 잃기 시작한 게임업계

각종 시장 조사 기관들은 2022년 게임산업의 전체 매출이 2021년보다 줄어드리라는 것을 어렵지 않게 예견했다. 영국 시장 조사 업체 엠피어(Ampere)는 2022년 글로벌 게임 콘텐츠 및 구독형 서비스 시장 규모가 1,880억 달러에 머물 것으로 내다봤으며, 이는 작년보다 1.2% 감소한 수치다. 약 10여 년 만에 처음으로 하락세를 기록할 것으로 예상한 것이다.

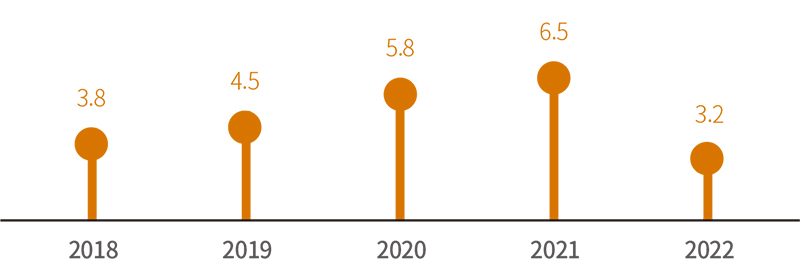

비디오게임 전문 시장 조사 기관 VGI(Video Game Insights)는 지난 2021년 66억 달러를 기록한 PC 게임 플랫폼 스팀의 게임 매출 규모가 2022년에는 하락할 것으로 내다봤다. 스팀은 지난 2019년 45억 달러 규모의 연간 매출을 기록한 이후, 코로나19 이후 3년간 74% 성장을 이룩했다. 그러나, 2022년 8월을 기준으로 한 매출은 2018년과 비슷한 32억 달러 수준을 유지하는 상황이다.

VGI는 코로나19로 인한 매출 증가와 출시되는 전체 게임 수의 증가, 그리고 차세대 콘솔 물량 부족 등으로 스팀의 매출이 상승했다고 분석했다. 현재에는 이러한 요인들이 부메랑이 되어 2022년 하반기의 매출 부진을 가속화하고 있다.

2022년 8월 기준 스팀 게임 판매 규모 (단위: 십억 달러) | 출처: VGI(2022.8.)2022년에 들어서며 다시 코로나19 이전 일상으로의 복귀를 외치는 국가가 증가했는데, 이로 인해 팬데믹 기간 동안 호황을 누려 온 게임산업은 거대한 추진체를 잃어버리게 됐다. 거기에 겹친 세계적인 경기 침체는 소비자들이 게임에 지갑을 쉽사리 열지 못하게 만들었다.

3.2. 국제 정세 악화와 공급망 불안정

또한, 대형 게임 기업들은 이번 실적 부진의 원인으로 국제 정세 악화에 따른 공급망 불안정을 지목했다. MS는 러시아의 전쟁과 중국 공급망 악화 등으로 약 4억 달러의 손실이 발생했다고 밝혔으며, 닌텐도 또한 반도체와 같은 부품 수급이 지연되며 제품 생산이 늦어지고 있다고 전했다.

러시아의 우크라이나 침공 이후, 서방 기업들이 러시아에 사업을 철회한 것 또한 게임산업에 큰 타격을 주었다는 분석도 존재한다. 특히, 러시아는 대규모 PC 게임 시장으로 각광받던 지역 중 하나로, 콘솔 산업보다는 PC에 더 큰 타격을 가했다는 시각이 일반적이다.

한편, 일부 대형 타이틀의 출시 일정이 2023년으로 변경된 것이 2022년의 게임 시장 매출에 영향을 미쳤다는 시각도 존재한다. 일부 대형 퍼블리셔는 기대작 출시 일정 연기가 2022년 매출에 악영향을 미친 것이 사실이나, 반대로 2023년의 기대치를 끌어올렸다는 관측을 내놓았다.

3.3. 국내 게임사 실적에 미치는 영향

국내 게임산업의 2분기 실적 또한 대형 신작이 출시되지 않는 상황에서 희비가 엇갈리는 모습을 보였다. 엔씨소프트와 넥슨은 자사의 대표 IP 흥행으로 호실적을 기록하는 한편, 크래프톤과 넷마블 등 이렇다 할 신작을 내놓지 못한 기업은 다소 주춤한 실적을 보였다. 이들은 올 하반기 ‘야심작’을 출시하는 것으로 실적 반등을 노리고 있다.

신작 부진으로 인한 침체는 코로나19 기간 동안 벌어진 릴레이 연봉 인상이 부메랑처럼 돌아오며 중소 게임업계에는 위기로 작용했다. 개발자들의 발걸음을 붙잡기 위해 대기업에서 시작된 연봉 인상 행진은 중소 게임사로까지 번졌고, 실적 부진 속에서 급격히 늘어난 인건비가 악영향을 미쳤다.

대부분의 매출이 모바일 게임의 BM 구조에 의지하고 있다는 점에서, 국내 대형 게임 기업들은 글로벌 게임 기업과 달리 높은 실적을 보이는 경우도 많았다. 특히 카카오게임즈는 전년동기대비 매출 174%, 영업이익 869% 증가를 기록하기도 했다.

그러나, 지난해 11월 이후 게임 기업의 주가는 꾸준히 하락하고 있으며, 관련 ETF의 수익률 또한 급격한 내리막길을 걷고 있다는 점은 국내 게임산업 또한 세계적인 경기 침체로부터 자유롭지 않다는 것을 뜻한다.

3.4. 엔데믹 대비한 돌파구가 필요한 때

코로나19 시기를 계기로 대형 게임사 인수합병 등 미래 플랫폼을 선도하는 입지를 차지하기 위한 경쟁이 심화된 글로벌 게임 시장과는 달리, 국내 게임 기업 대부분은 신작 출시 및 플랫폼 다변화, NFT와 블록체인 기술을 활용한 P2E 게임 확대 등으로 실적 부진을 해소하려는 움직임을 보이고 있다.

모바일 게임 일변도로 신작을 내놓던 국내 기업들이 뒤늦게나마 콘솔 시장으로 눈을 돌린 것은 주목할만하다. 하지만, 아직까지 실제로 작품이 출시된 사례가 없어 글로벌 경쟁력을 갖췄는지 확인할 수 없으며,2 라이브 서비스 게임 대비 꾸준한 매출 포인트를 찾기 쉽지 않은 콘솔 시장으로의 진출이 실적에 얼마나 많은 보탬이 될 것인지도 미지수다.

일부 기업들은 새로운 먹거리로서 사행성 등의 문제로 국내법상 서비스할 수 없는 P2E 게임을 출시하고 있으며, 위메이드 같은 특정 기업은 블록체인 생태계 구축 본격화를 목표로 하는 새로운 길을 개척해 나가고 있다.

현재로서는 장기 침체를 돌파하려는 국내외 게임 기업들의 다양한 접근 방법 중 어느 것이 옳은 선택인지 속단할 수는 없다. 다만, 국내 기업 또한 ‘메타버스’ 시대를 준비하며 막대한 이용자 기반을 구축하는 것이 핵심으로 떠오른 콘텐츠 산업 트렌드를 주도면밀하게 지켜볼 필요가 있을 것이다.

- Gamesindustry.biz -Adopting the four-day work week, 2022.4.25.

- GameWorld - How indie game Mable & The Wood generated over $500k despite having mixed reviews on Steam, 2022.4.4.

- Protocol – Game developers say a four-day workweek saved their studios, 2022.3.23.

- TheGamer.com- There Aren’t Too Many Indie Games, Actually, 2022.2.08.

- VGInsights – Video Game Insights 2021 Market Report, 2022.1.23.

- Wired - How the Games Industry Shake-Up Could Play Out, 2022.2.25.