[전략] 스팀, 인게임 광고 규제 강화...

인게임 광고 모바일 전유물 될까?

글로벌 게임산업 동향

집필: EC21R&C 김형석 책임연구원

Executive Summary

이슈 배경

- 세계적인 PC 게임 플랫폼 스팀이 인게임 광고 비즈니스 모델을 전면 금지하는 정책 발표

- 게임 진행을 위한 강제 광고 시청, 광고 시청 보상 시스템 등 모바일 게임 주류 수익 모델 차단

- 게임 세계관에 자연스럽게 통합된 네이티브 광고(레이싱 게임의 실제 스폰서 로고 등)는 허용

- PC 게임 시장에서 높은 점유율을 차지하는 스팀의 정책 변화가 게임산업 생태계에 큰 영향 예상

규제 영향과 플랫폼별 차이

- PC 게임은 프리미엄 가격(40%), DLC/확장팩(25%), 인앱 구매(30%) 중심 수익 모델 강화

- 모바일 게임은 광고 수익(45%)과 인앱 구매(50%)에 의존하는 비즈니스 모델 유지

- 멀티플랫폼 게임 개발사들은 플랫폼별 차별화된 수익 모델 설계 필요성 증가

- 게이머 경험 중시하는 스팀의 철학이 PC 게임 시장의 품질 중심 개발 문화 촉진 전망

게임산업 대응 전략

- 네이티브 광고와 브랜드 통합 등 게임 경험을 해치지 않는 광고 방식 개발 필요

- 플랫폼별 UI/UX 최적화와 수익 모델 차별화로 크로스플랫폼 전략 강화

- 한국 게임사들은 모바일 강점을 PC로 확장 시 광고 의존 모델에서 탈피, 품질 중심 접근 필요

- 게임 자체의 가치와 사용자 경험을 우선시하는 지속 가능한 비즈니스 모델 개발이 핵심 과제

1. 스팀의 인게임 광고 규제 강화와 배경

스팀의 인게임 광고 금지 정책 발표와 주요 내용

세계적인 PC 게임 플랫폼 ‘스팀’이 인게임 광고 비즈니스 모델을 전면 금지한 정책이 화제를 모으고 있다. 게이밍 온 리눅스를 비롯한 게임 전문 외신들은 최근 스팀 운영사 밸브 코퍼레이션이 ‘광고 금지’ 정책을 시행 중이라고 보도했다. 처음에는 ‘새로운 정책’이라는 주장이 제기됐으나, 밸브가 기존부터 시행해온 정책을 새로운 웹 페이지를 통해 안내한 것으로 확인됐다.

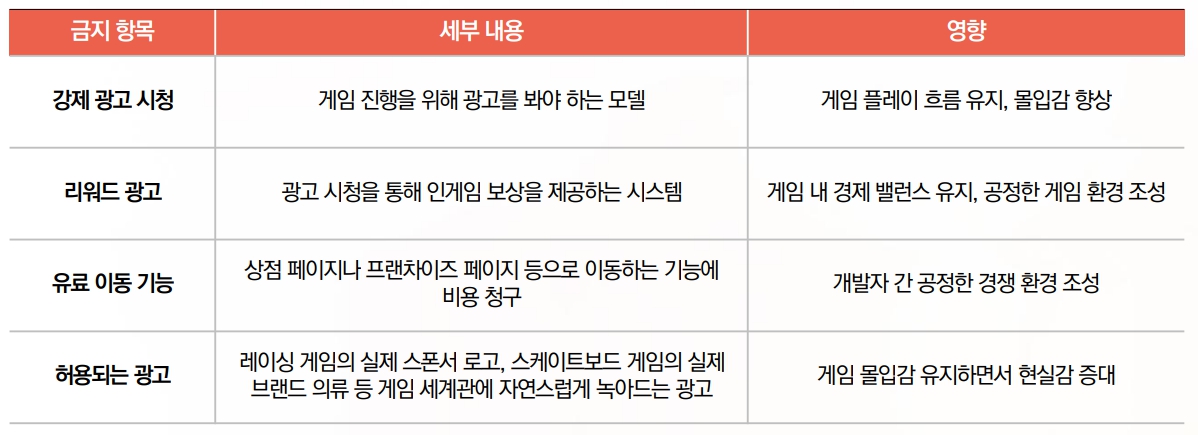

금지되는 내용은 구체적으로 세 가지다. 첫째, 광고를 봐야 게임 진행이 가능하도록 하는 등 인게임 유료 광고 비즈니스 모델 전반이 금지된다. 둘째, 광고 시청을 통해 인게임 보상을 제공하는 시스템도 허용되지 않는다. 셋째, 상점 페이지나 프랜차이즈 페이지 등으로 이동하는 기능에 대해 다른 개발자에게 비용을 청구하는 행위도 금지된다. 이러한 정책은 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어의 주류를 이루는 온라인 캐주얼 게임에서 흔히 볼 수 있는 방식과는 정반대의 접근법이다. 플랫폼과 개발자가 모두 수익을 볼 수 있지만, 게임 이용자 입장에선 광고 시청으로 인해 게임 플레이의 흐름이 끊기게 된다는 점이 스팀이 이를 금지한 주요 이유로 보인다.

게이머 중심 플랫폼으로서의 스팀의 정체성

스팀의 인게임 광고 금지 정책에 게이머들은 대체로 “당장의 경제적 성과보다 게이머의 경험을 중시하는 플랫폼이란 정체성을 중시한 선택”이라며 긍정적 반응을 보이고 있다. 이는 스팀이 PC 게임 시장에서 약 85%의 점유율을 차지하는 지배적 플랫폼으로서, 게이머 중심의 철학을 일관되게 유지하고 있음을 보여준다.

밸브 코퍼레이션은 지난해 9월, 게임 내 월 정액 상품인 ‘시즌 패스’에 대해 출시 지연을 금지하고 아이템 내용 등을 명확히 명시하도록 하는 정책을 발표했다. 또한 올해 1월에는 생성형 AI를 도입한 게임에 대해 ‘AI 기반 게임’이라는 점을 명기하도록 의무화하는 정책을 도입했다. 이들 역시 게이머와 게임사 간 정보 격차를 줄이는 이용자 친화적 정책이라는 호평을 받았다. 스팀은 이러한 ‘이용자 친화’ 기조와 충성 고객층 확보를 토대로 PC 게임 분야 최고의 플랫폼으로 지위를 굳건히 하고 있다. 올 초 들어 스팀은 글로벌 최고 동시 접속자 수 3,934만 명을 기록했는데, 이는 지난해 초 3,367만 명의 기록을 세운 후 1년 만에 600만 명 가까이 늘어난 수치다.

<표> 스팀의 인게임 광고 금지 정책 주요 내용

이러한 스팀의 정책은 국내 게임사들에게도 중요한 의미를 갖는다. 네오위즈

2. 금지된 인게임 광고 유형과 특성

게임 진행을 위한 강제 광고 시청 모델

스팀이 금지한 인게임 광고 유형 중 가장 논란이 되는 것은 게임 진행을 위해 광고를 의무적으로 시청해야 하는 ‘강제 광고 시청 모델’이다. 이 모델은 주로 모바일 게임, 특히 무료로 다운로드 가능한 캐주얼 게임에서 흔히 볼 수 있는 수익화 방식이다. 게임 플레이 중 특정 단계로 넘어가기 위해, 또는 게임을 계속하기 위해 15~30초 길이의 광고를 시청해야 하는 구조로, 개발자와 플랫폼 모두에게 안정적인 수익을 제공한다. 모바일 게임 시장에서는 이러한 방식이 표준적인 비즈니스 모델로 자리 잡았으며, 특히 하이퍼 캐주얼 게임 장르에서는 전체 수익의 70% 이상이 이러한 광고에서 발생하는 경우도 흔하다.

그러나 이러한 강제 광고 모델은 게임 플레이의 흐름을 인위적으로 끊고 몰입감을 저해한다는 비판을 받아왔다. 스팀은 PC 게임 플랫폼으로서 모바일 게임과는 다른 게임 경험을 중시하는 철학을 가지고 있으며, 이러한 맥락에서 강제 광고 시청 모델을 명시적으로 금지했다. 이는 게임 플레이 자체의 질적 경험을 우선시하는 스팀의 정책 방향성을 보여준다. 실제로 많은 PC 게이머들은 게임 내 광고로 인해 플레이가 중단되는 경험을 부정적으로 인식하며, 이러한 게이머 정서를 반영한 스팀의 결정은 플랫폼의 정체성을 강화하는 효과를 가져왔다.

광고 시청 보상 시스템(리워드 광고)

스팀이 금지한 또 다른 주요 광고 유형은 ‘리워드 광고’ 시스템이다. 이는 플레이어가 자발적으로 광고를 시청하고 그 대가로 게임 내 보상(추가 생명, 게임 재화, 아이템 등)을 받는 방식이다. 강제 광고와 달리 플레이어의 선택에 따라 광고를 시청하는 모델이지만, 게임 내 경제 시스템을 광고 시청과 연결시켜 간접적으로 광고 시청을 유도한다는 점에서 스팀의 규제 대상이 되었다. 모바일 게임에서 이 모델은 ‘무료 다이아몬드 받기’, ‘추가 생명 얻기’ 등의 형태로 널리 활용되고 있으며, 플레이어의 자발적 참여를 유도하면서도 광고 수익을 창출하는 효과적인 방식으로 인정받고 있다.

리워드 광고는 강제 광고보다 사용자 경험을 덜 해치는 것으로 평가받지만, 스팀은 이 역시 게임 플레이의 본질적 경험을 왜곡할 수 있다고 판단했다. 게임 내 진행이나 경제 시스템이 광고 시청을 전제로 설계될 경우, 게임 밸런스가 광고 수익 최적화에 맞춰질 가능성이 높기 때문이다. 일부 퍼블리셔들은 ‘인게임 광고 제거’를 월 정액 요금제 등의 혜택으로 추가해 이용자의 과금을 유도하기도 하는데, 이는 본질적으로 게임 경험의 질을 저하시킨 후 이를 복구하기 위한 비용을 청구하는 방식으로 볼 수 있다. 스팀의 이번 정책은 이러한 관행에 제동을 걸고, 게임 자체의 가치에 집중하는 비즈니스 모델을 장려하는 의미를 갖는다.

<표> 금지된 인게임 광고 유형별 특성 및 사례

스팀의 인게임 광고 금지 정책은 모바일 게임 시장에서 표준으로 자리 잡은 광고 기반 수익 모델이 PC 게임으로 확산되는 것을 차단하는 효과를 가져올 것으로 보인다. 이는 PC 게임과 모바일 게임 간의 비즈니스 모델 차이를 더욱 뚜렷하게 만들고, 크로스플랫폼 게임을 개발하는 스튜디오들에게는 플랫폼별로 차별화된 수익 모델을 설계해야 하는 과제를 안겨준다. 특히 모바일 게임에서 성공한 후 PC 시장으로 진출을 모색하는 개발사들은 광고 의존적 수익 모델에서 벗어나 PC 게이머들의 기대에 부합하는 새로운 비즈니스 모델을 구축해야 할 필요성이 커졌다.

허용된 인게임 광고 유형과 활용 사례

게임 세계관에 자연스럽게 통합된 광고(네이티브 광고)

스팀이 금지한 광고 유형과 달리, 게임 세계관에 자연스럽게 통합된 ‘네이티브 광고’는 여전히 허용된다. 이는 게임 내 환경에 실제 브랜드나 제품을 자연스럽게 배치하는 방식으로, 게임의 몰입감을 해치지 않으면서도 광고 효과를 얻을 수 있는 방식이다. 대표적인 예로 레이싱 게임에서 실제 자동차 브랜드와 스폰서 로고를 활용하는 경우를 들 수 있다. EA의

스케이트보드 게임에서 실제 브랜드의 의류와 장비를 등장시키는 것도 허용되는 네이티브 광고의 좋은 사례다. 액티비전의 <토니 호크 프로 스케이터> 시리즈는 반스, 컨버스, DC 슈즈 등 실제 스케이트보드 문화에서 인기 있는 브랜드의 의류와 장비를 게임 내에 구현했다. 이는 단순한 광고를 넘어 게임의 문화적 진정성을 높이는 요소로 작용했으며, 게이머들은 이를 게임 경험의 자연스러운 일부로 받아들였다. 이처럼 게임의 장르와 세계관에 적합한 방식으로 통합된 네이티브 광고는 스팀의 규제 대상이 아니며, 오히려 게임의 품질과 몰입감을 높이는 요소로 인정받고 있다.

게임 콘텐츠와 조화를 이루는 브랜드 통합 방식

게임 콘텐츠와 조화를 이루는 브랜드 통합은 단순한 광고 배치를 넘어 게임 경험을 풍부하게 만드는 방향으로 발전하고 있다. 오픈월드 게임에서는 가상 도시 내 실제 브랜드의 매장이나 광고판을 구현하는 방식이 활용된다. 락스타 게임즈의

스포츠 게임 장르에서는 브랜드 통합이 더욱 자연스럽게 이루어진다. EA의 <FIFA> 시리즈(現 <EA 스포츠 FC>)나 코나미의 <eFootball>은 실제 축구 경기장의 광고판, 선수들의 유니폼 스폰서, 경기 장비 등에 실제 브랜드를 그대로 구현한다. 이는 게임의 사실성을 높이는 동시에 브랜드에게는 효과적인 노출 기회를 제공한다. 스팀은 이러한 유형의 브랜드 통합을 게임 경험의 자연스러운 일부로 인정하고 있으며, 이는 게임 개발사에게 광고 수익을 창출하면서도 게이머 경험을 해치지 않는 균형점을 제시한다. 중요한 것은 광고가 게임 플레이를 방해하거나 게임 진행을 위한 조건이 되지 않아야 한다는 점이며, 이는 스팀의 정책 방향성과도 일치한다.

3. 플랫폼별 게임 비즈니스 전략의 분화

플랫폼별 차별화된 수익 모델 구축의 중요성

스팀의 인게임 광고 규제 강화는 PC와 모바일 게임 시장 간 비즈니스 모델의 양극화를 더욱 가속화할 전망이다. 이는 게임 개발사들에게 플랫폼별 차별화된 수익 모델 구축의 중요성을 시사한다. 특히 멀티플랫폼으로 게임을 출시하는 개발사들은 각 플랫폼의 특성과 정책에 맞게 수익 모델을 최적화해야 한다. PC 버전에서는 프리미엄 가격 정책, DLC, 코스메틱 아이템 판매 등에 중점을 두고, 모바일 버전에서는 무료 다운로드와 광고, 인앱 구매를 활용하는 이원화 전략이 필요하다. 이러한 접근법은 개발 초기 단계부터 고려되어야 하며, 단순히 한 플랫폼의 게임을 다른 플랫폼으로 이식하는 것을 넘어 각 플랫폼의 사용자 경험과 기대에 맞는 설계가 요구된다.

플랫폼별 차별화 전략의 성공 사례로는 에픽게임즈의 <포트나이트>를 들 수 있다. <포트나이트>는 PC, 콘솔, 모바일 등 다양한 플랫폼에서 서비스되며, 각 플랫폼의 특성에 맞게 수익 모델을 조정했다. 모든 플랫폼에서 기본 게임은 무료로 제공하되, PC와 콘솔에서는 배틀패스와 코스메틱 아이템 판매에 중점을 두고, 모바일에서는 인앱 구매 시스템을 최적화했다. 이러한 전략은 플랫폼 간 크로스플레이를 지원하면서도 각 플랫폼의 비즈니스 환경에 맞는 수익화를 가능하게 했다. 스팀의 인게임 광고 규제는 이러한 플랫폼별 차별화 전략의 필요성을 더욱 강조하며, 개발사들은 게임의 핵심 경험을 유지하면서도 각 플랫폼에 최적화된 수익 모델을 구축해야 할 것이다.

스팀의 인게임 광고 규제는 글로벌 시장을 목표로 하는 한국 게임 개발사들에게 중요한 시사점을 제공한다. 한국은 모바일 게임 강국으로 성장했으나, 최근 PC 게임 시장에서도 <로스트아크>, <쓰론 앤 리버티> 등의 성공 사례를 만들어내고 있다. 이러한 상황에서 스팀의 정책 변화는 한국 게임사들이 글로벌 PC 게임 시장에 진출할 때 광고 기반 수익 모델에 의존하기보다는 게임 자체의 품질과 가치에 집중해야 함을 시사한다. 특히 모바일 게임에서 성공한 IP를 PC로 확장하는 경우, 단순한 포팅이 아닌 PC 게이머들의 기대와 스팀의 정책에 맞는 비즈니스 모델 재설계가 필요하다.

또한 인디 게임 개발사들에게는 광고 의존적 수익 모델의 대안을 모색해야 하는 과제가 주어졌다. 제한된 자원으로 게임을 개발하는 인디 스튜디오들에게 광고 수익은 중요한 수입원이 될 수 있으나, 스팀에서는 이러한 접근이 제한된다. 다양한 수익 모델에 대한 이해와 적용이 필요하며, 특히 PC 게임 시장에서는 게이머 경험을 중시하는 스팀의 철학에 부합하는 접근법이 더 중요해질 전망이다.

참고문헌

- PC Gamer, “Valve bans games that rely on in-game ads from Steam,” https://www.pcgamer.com/gaming-industry/valve-bans-games-that-rely-on-in-game-ads-from-steam-so-no-watch-this-to-continue-playing-stuff-will-be-making-its-way-to-our-pcs/

- VideoWeek, “Gaming Giant Steam Cracks Down on In-Game Advertising,” 2025년 2월 11일, https://videoweek.com/2025/02/11/gaming-giant-steam-cracks-down-on-in-game-advertising/

- Game Rant, “Steam Bans In-Game Ads in Upcoming Update,” https://gamerant.com/steam-ads-in-games-banned/

- GamesRadar, “Steam doubles down on a 5-year-old rule to make it more visible – developers should not utilize paid advertising as a business model in their game,” https://www.gamesradar.com/platforms/pc-gaming/steam-doubles-down-on-a-5-year-old-rule-to-make-it-more-visible-developers-should-not-utilize-paid-advertising-as-a-business-model-in-their-game/

- Rock Paper Shotgun, “Steam's overlords still think in-game ads are fine—as long as they're appropriate,” https://www.rockpapershotgun.com/steams-overlords-still-think-in-game-ads-are-fine-as-long-as-theyre-appropriate

- 글로벌이코노믹, “스팀, 게임 내 광고 금지…'유료 광고 기반 수익모델 안 돼’,” https://www.g-enews.com/article/ICT/2025/02/202502121736116728c5fa75ef86_1

- HotHardware, “Valve Bans In-Game Ads From Steam,” https://hothardware.com/news/valve-bans-ingame-ads-steam

- DesignRush, “Valve Bans Forced In-Game Ads on Steam, Reinforces Player-First Business Model,” https://www.designrush.com/news/valve-bans-forced-in-game-ads-on-steam-reinforces-player-first-business-model

- TheGamer, “Steam: Valve Bans Games With Ad Breaks,” https://www.thegamer.com/steam-valve-bans-games-with-ad-breaks/

- GamingOnLinux, “Valve Ban Advertising-Based Business Models on Steam – No Forced Adverts Like in Mobile Games,” https://www.gamingonlinux.com/2025/02/valve-ban-advertising-based-business-models-on-steam-no-forced-adverts-like-in-mobile-games/