인공지능이 제작한 음악은 더 이상 미래의 공상이나 막연한 위협이 아니다.

이미 음악 시장은 AI가 실질적으로 주도하는 국면에 접어들었으며,

이는 기존의 창작 질서와 산업 전반에 거대한 파장을 일으키고 있다.

이제는 추상적인 해결책이 아니라, 보다 구체적이고 실질적인 대책이 절실히 요구된다.

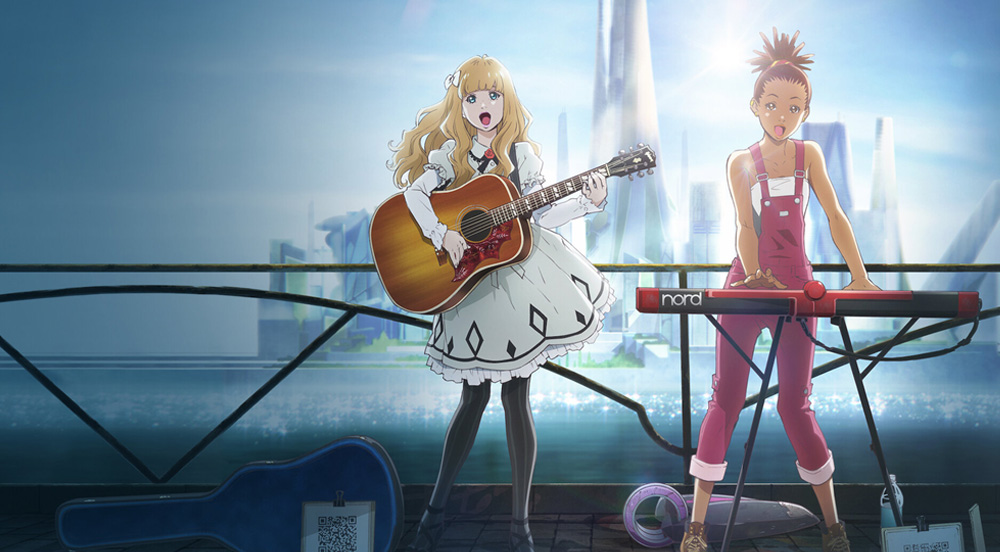

넷플릭스 <캐롤과 튜즈데이> 애니메이션 ©넷플릭스

넷플릭스 <캐롤과 튜즈데이> 애니메이션 ©넷플릭스

<카우보이 비밥>으로 유명한 와타나베 신이치로가 총감독을 맡은 애니메이션 <캐롤과 튜즈데이>는 인류가 화성으로 이주한 지 50년이 지난 후 문화의 창작 주체가 달라진 미래 세계를 그린다. “요즘 히트곡의 99%는 AI가 만든 거야. 인간이 만든 곡에는 따뜻한 마음이 있다는데, 그건 사실이 아니야. 마음이 따뜻해지는 매개 변수로 간단하게 만들어 낼 수 있어. 마이클 잭슨도, 다프트 펑크도 완벽하게 시뮬레이션할 수 있어.” 인공지능이 창작을 대체한 세계에서 가난한 캐롤과 부유한 튜즈데이는 창작으로 저항하는 주인공이다. 건반과 기타 한 대를 들고 한물간 매니저 거스와 함께 음악 하나만으로 의기투합한 소녀들이 기계의 도움을 받지 않고 기성 음악계에 도전하는 과정이 작품의 큰 줄거리다.

2019년 당시 애니메이션 속 설정은 먼 미래의 일처럼 여겨졌다. 그러나 이미 2010년대는 우리나라에서도 배경음악 시장을 시작으로 생성형 인공지능이 본격적으로 산업에 진출하던 시기였다. 2016년 AI 작곡가 이봄(EvoM)은 그해에만 30만 곡 이상을 제작1)해 6억 원 이상의 매출을 기록했다. 2018년 포자랩스(Pozalabs)2)는 자체 창작 엔진을 개발해 큰 화제를 모은 바 있다.

제작 과정에 도움을 주는 도구를 넘어 창작의 영역 자체를 위협하는 단계로 접어드는 것은 시간문제였다. 현재 대표적 음악 생성 인공지능 서비스인 수노(Suno)와 우디오(Udio)가 등장하기 전, 즉, 2023년 이전에도 이미 아이바(AIVA), 부미(Boomy)와 같은 다양한 서비스가 개인의 음악 창작의 진입 장벽을 크게 낮췄다.

스포티파이 플레이리스트에서 주목할 스트리밍 수치를 기록하였으나, AI 밴드로 정체가 드러난 벨벳 선다운 ©벨벳 선다운 인스타그램

스포티파이 플레이리스트에서 주목할 스트리밍 수치를 기록하였으나, AI 밴드로 정체가 드러난 벨벳 선다운 ©벨벳 선다운 인스타그램

영화 속 먼 미래의 풍경은 이제 현실이 되었다. 최근 영미권 음악 시장의 최대 화제는 벨벳 선다운(The Velvet Sundown)이라는 이름의 신인 밴드다. 캔자스, 버펄로 스프링필드 등 1970년대 컨트리, 포크, 프로그레시브, AOR 스타일의 복고 록 음악을 들려주는 이 팀은, 지난 6월 정규 앨범 두 장을 동시에 발표하며 인기를 끌었다. 벨벳 선다운은 데뷔와 동시에 스포티파이(Spotify) 월간 30만 명의 리스너를 확보하며 총 100만 건 이상 스트리밍이라는 성과를 거머쥐었다. 그런데 인기와는 반대로 밴드에 관한 아무런 정보를 찾을 수 없었다. 흔한 홍보 기사나 인터뷰, 실황 영상조차 없었다.

AI 밴드 그룹 벨벳 선다운 ©벨벳 선다운 인스타그램

AI 밴드 그룹 벨벳 선다운 ©벨벳 선다운 인스타그램

미국 음악가 릭 비아토(Rick Beato) 등 수많은 전문가가 벨벳 선다운의 음악에서 인공지능의 제작 가능성을 제기했다. 벨벳 선다운은 처음에는 인공지능 제작설을 부인했지만, 앤드류 프렐론(Andrew Frelon)이라는 인물이 밴드 대변인을 자처하며 인터뷰를 통해 밴드가 수노 AI로 만들어진 제작물임을 폭로했다. 결국 벨벳 선다운은 소셜 미디어를 통해 자신을 ‘인간과 기계 중간 어딘가’라고 고백하며 정체를 드러냈다.

인공지능 음악 창작물의 흥행은 더 이상 낯설지 않다. 2023년 4월 4일 익명의 틱톡 사용자가 래퍼 드레이크와 알앤비 가수 위켄드의 목소리를 활용해 발표한 ‘하트 온 마이 슬리브(Heart On My Sleeve)’는 틱톡 1,500만 조회수와 더불어 스포티파이에서 60만 회 이상 스트리밍 수치를 기록했다. 유니버설 뮤직 그룹의 플랫폼 삭제 요청 이후 프랑스 스트리밍 플랫폼 디저(Deezer)는 자사 서비스에 등록된 음원 중 10% 이상이 인공지능에 의해 창작되고 있음을 밝히며 AI 창작물을 판별하는 자체 시스템을 개발해 발표했다.

2년여의 시간이 흐른 지금, 이 수치는 18%까지 증가했다. 유튜브에서는 자작곡으로 지나치게 긴 시간을 채워 넣은 플레이리스트 채널이 24시간 라디오 방송국처럼 운영되며 일상에 백색소음을 공급한다. 수노와 우디오의 등장 이후 더욱 정교해진 인간 음성 재현과 사용자 레퍼런스 제공으로 간단한 키워드와 약간의 학습을 통해 만들어진 곡이 생성되고 가상 인격의 창작물과 결합하여 실제 유행을 만들고 있다.

벨벳 선다운의 진실과 폭로가 충격적이었던 이유는 관계자들과 대중이 인공지능 음악 창작의 범람 속에서도 간직하고자 했던 신념을 배반하는 사례였기 때문이다. 흔히 AI가 창작한 밴드 음악은 실연 소리를 완벽히 재현할 수 없어 선호되는 선택지가 아니었다. 힙합과 알앤비, 일렉트로닉 신 등에서는 인공지능을 활발하게 받아들이며 대부분의 배경음악을 대체할 수 있었고, 이에 반감을 품은 대중은 2000년대의 록 음악과 기타 한 대로 자신의 이야기를 풀어내는 컨트리 음악에 열광하며 대안을 찾았다.

영리하게도 벨벳 선다운의 제작자들은 이와 같은 흐름을 정확히 포착했다. 모호한 가사와 과도한 레퍼런스, 일관성 없는 프로듀싱에도 릭 베아토 등과 같은 전문가가 이의를 제기하기 전까지 누구도 벨벳 선다운의 음악을 의심하지 않았다. 1970년대 풍의 서정적인 로큰롤을 학습한 인공지능은 일상을 누리는데 조금도 해가 되지 않는 둥글둥글한 소리로 어둠 속에 정체를 숨긴 덕분이었다. 음악의 형식과 태도에 대한 믿음마저 기술 발전 앞에 무용해졌다.

이 지점에서 우리는 AI 창작 음악이 타 콘텐츠보다 수용성이 높은 이유를, 소비 방식의 관점에서 짚고 넘어가야 한다. 바로 스트리밍이다. 물리 매체로 음악을 감상하는 시대가 지나가고, 구독제 플랫폼을 통한 실시간 음악 감상이 완벽한 표준으로 자리 잡으며 음악을 감상하는 우리의 태도에도 큰 변화가 생겼다. 음악의 가격이 내려가고 여러 가지 제약이 상당 부분 사라지면서 우리는 언제나 어디서든, 원할 때마다 듣고 싶은 노래를 감상할 수 있게 됐다. 여기에 개인의 청취 습관을 취합해 알고리즘으로 음악을 추천하는 개인화 정책은 파편화된 선택을 더 부추겼다. 깔끔하게 다듬어진 스트리밍 플랫폼의 화면 아래엔 더 많은 스트리밍을 위한 플레이리스트 중심의 서비스 제공과 선곡 과정에서의 치열한 마케팅 및 권력 다툼이 벌어지고 있다. 개인의 음악 감상 시간은 절대적으로 늘었지만, 과거처럼 음악을 집중하며 소비하는 청취자들의 수는 나날이 줄어들고 있다.

AI 창작물은 이러한 빈틈을 효과적으로 파고든다. 기쁨과 슬픔 등 감정, 업무와 휴가 등 상황, 특정 지역과 장소 등 키워드 분류가 일상화된 시장에서 일정한 수요를 맞추기란 너무도 쉬운 일이다. 무명의 프로듀서 마이클 스미스가 그런 사례다. 2018년부터 수십만 곡의 AI 생성곡을 이용해 1,000만 달러 이상의 수익을 올린 그는 지난해 사기 혐의로 체포·기소됐다. 올해 디저(Deezer)는 AI 제작 곡 중 70%가 이와 같은 ‘사기성 음원’임을 고백하기도 했다.

은밀하게 진행할수록 더욱 유리하다. 거창한 세계관을 바탕으로 한 가상의 인격을 앞세워 대중의 반감을 살 필요 없이, 셀 수 없이 많은 기성 홍보 수단과 음악가들을 참조해 복제하는 편이 안전하다. 평소 인공지능 음악 창작에 대해 꾸준한 호감을 표하던 프로듀서 팀바랜드(Timbaland)가 수노와 협업해 설립한 AI 엔터테인먼트 회사 스테이지 제로(Stage Zero)를 공개하며 최초의 아티스트 타타(TaTa)와 함께 A팝(Artificial Pop)이라는 새로운 장르를 소개했지만 반응은 냉담했다. 그는 프로듀서 케이 프레시(K Fresh)의 음악을 수노 플랫폼에 올리는 동영상에 대해 케이 프레시가 공개 사과를 요구하자 성명을 발표해야만 했다. A팝보다는 벨벳 선다운이 훨씬 편리하다. 이는 어떠한 징후도 없이 인공지능 창작물이 일상의 한 부분으로 자리 잡는 광경이다.

아직 실질적 위협이 감지되고 있지 않는 우리나라에 비해, 해외에서는 AI 생성 음악의 범람에 따른 저작권 보호와 창작 윤리에 대한 논쟁이 치열하다. 벨벳 선다운의 등장은 시작이 아니다. 이미 산업의 상당 부분이 인공지능에 의해 제어되고 있음을 알리는 징후다. 여전히 많은 부분이 베일에 싸여있다. 인공지능 학습 과정에서 음악가들의 권리가 제대로 지켜지고 있는지, 플랫폼과 음악 산업이 AI로 인한 로열티 문제에 어떻게 대처하는지 등은 여전히 불투명하다.

해결책보다 대책을 찾아야 하는 상황. 입력을 통해 생성된 소리 군단이 제도의 고속도로를 타고 요란하게 진군하는 광경 앞에 인간 생산자와 소비자의 심경은 복잡해진다.

<캐롤과 튜즈데이> 속 캐롤의 이야기를 곱씹어 본다. “세상이 아무리 시끄러워도, 네 목소리는 들려. 튜즈데이.”

김도헌 / 대중음악평론가

유현석(한국콘텐츠진흥원 원장직무대행)

한국콘텐츠진흥원

전라남도 나주시 교육길 35

T. 1566.1114 | www.kocca.kr

2025년 7월 30일

한국콘텐츠진흥원

콘텐츠산업정책연구센터 미래정책팀

플러스81스튜디오

<N콘텐츠>에 실린 글과 사진 인용 시 반드시 출처를

밝혀주시기 바랍니다.

<N콘텐츠>의 내용은 필자들의 견해이며 본원의 공식

입장과는 다를 수 있습니다.

ISSN 3022-0580(online)

Copyright. Korea Creative Content Agency all rights reserved.