스트리밍 플랫폼의 등장으로

‘언제 어디서나 원하는’ 음악을 들을 수 있는 시대가 되었다.

그러나 LP와 CD 등 기존의 음악 매체에 대한 수요도 여전히 유의미하다.

새로운 기술이 계속해서 나타나고

사라지는 격변의 시대,

앞으로 음악을 소비하는 방식은

어떻게 달라질까?

과거의 음악은 손으로 잡히는 ‘물성’이었다. 음악을 듣기 위해 레코드숍에 들러 음반을 고르고, 구매한 뒤 전용 플레이어에 넣어 듣는 일련의 과정이 필요했다. 보관과 관리의 책임 또한 온전히 소비자의 몫이었다.

1990년대 중반 MP3 플레이어가 등장하고 디지털 음원 시대의 막이 열리면서 멜론(Melon)과 벅스(Bugs) 등 스트리밍 서비스의 토대가 마련됐다. 음원 파일은 LP나 CD와 달리 실체가 없지만, 여전히 ‘소유’의 대상이었다. 정당하게 유료 음원을 구입하거나 P2P(Peer to peer) 사이트에서 불법 복제 녹음본을 내려받는 이들이 공존했다.

지금은 스트리밍 문화가 삶에 깊이 들어와 있다. 확실히 대중이 음악을 바라보는 인식은 하늘에서 툭 떨어진 공공재를 ‘대여’하는 것처럼 보인다. 더 이상 서랍장을 앨범으로 채울 필요 없이 정해진 요금만 내면 수천만 개의 곡을 감상할 수 있다. 점점 경량화를 원하는 흐름에 맞춰 음악 역시 더 짧고 자극적으로 변모하고 있다.

마니아의 전유 문화였던 ‘디깅(digging)’은 먼지 쌓인 판들을 뒤져가며 보물을 찾는 행위에서, 어느덧 알고리즘의 홍수 속 스킵 버튼을 누르며 자기 취향을 찾는 행위로 의미가 확장됐다. 축음기의 등장은 사라지는 연주를 소리 골에 담아, 다시 들을 수 있게 해주던 욕망의 실현이자 보급의 시작이었다. 반면 스트리밍이 등장하면서 음악이 과잉 공급되는 시대가 열렸고 그로 인해 음악은 다시금 쉽게 소비되고 휘발되는 소모적 예술로 자리매김하게 되었다.

2024년 기준, 미국의 음악 스트리밍 유료 구독자 수는 1억 명을 돌파했다. 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America)의 연말 수익 보고서에 따르면, 이는 업계 매출의 3분의 2를 차지하는 수치다. 하지만 동시에 바이닐(LP) 판매량은 꾸준히 증가해 왔다. 젊은 세대에게는 경험하지 못한 아날로그에 대한 갈망, 즉 플레이리스트에 곡을 추가하는 것만으로는 충족하기 힘든 소유욕이 LP라는 대체재로 나타나고 있다.

코로나19 팬데믹은 인류에게 절대적 고립을 안겨 줬지만, OTT스트리밍 산업에는 호황을 가져왔다. 그 결과, 2021년 미국 LP 판매량은 4,100만 장에 달했고1) 1987년 이후 처음으로 CD 판매량을 앞질렀다. 이때부터 음반은 음악을 듣기 위한 수단이 아니라 자신의 취향과 호오를 물리적으로 표현해 주는 기호 상품으로 재구축됐다.

CD 또한 팬덤의 힘을 대변하는 물성 중 하나다. K-팝 산업은 이 방면에서 변화를 가장 빠르게 감지한 시장으로, 이미 예전부터 음반 구매자가 다양한 콘텐츠를 누릴 수 있도록 멤버들의 사진이 담긴 포토 카드, 포토북, 엽서, 포스터, 스티커 등의 부가품을 넣는 전략을 택해왔다.

아예 소장과 경험에 더 큰 가치를 두며 쥬얼 케이스의 규격을 파괴한 ‘플랫폼 앨범’도 늘었다. 작은 아크릴 키링 속 NFC 칩을 동봉해 앱에서 음악을 재생하는 SM 엔터테인먼트의 ‘스미니(SMini)’ 앨범, QR 코드를 활용한 하이브의 ‘위버스 앨범’은 대표적인 예다. 예스24 데이터에 따르면2), 2024년 기준 플랫폼 앨범 발매량은 46.2% 급증하는 위력을 보였다.

음반의 재생 기능이 비중을 잃으면서 한계도 점차 옅어지고 있다. 오늘날 음반은 팀의 개성을 드러내고 기획을 강화하는 이색 굿즈로 자유롭게 변모한다. 작년 2월 28일 발매된 엔시티 위시(NCT WISH)의 싱글 1집 <WISH>는 인형을 동봉한 ‘WICHU’ 버전으로 데뷔 프로모션의 아기자기한 미감을 강조했고, 하이브의 다국적 보이그룹 코르티스(CORTIS)는 첫 EP <COLOR OUTSIDE THE LINES>의 특전으로 멤버들이 작업 중 사용하던 명상용 악기 ‘싱잉볼’을 동봉하며 독특한 이미지를 각인시켰다.

음반 발매 시 차트 상위권을 노리기 위해 특정 시간대에 곡을 스트리밍하거나 다운로드하는 ‘총공’, 발매 직후 일주일 동안의 앨범 판매량을 집계하는 ‘초동’은 오늘날 아이돌의 인기와 위상을 평가하는 대표 지표다. 따라서 음반은 좋은 음악을 전달하기 위함보다는 ‘포토카드 수집’이나 ‘이벤트 응모권’ 획득을 위한 수단으로 소비되는 경향이 짙어졌다. 원하는 멤버의 카드를 얻기 위해 공동 구매를 하고, 서로 모여 교환 및 판매하는 문화는 이미 K-팝 팬덤 내부에서 익숙한 풍경이다.

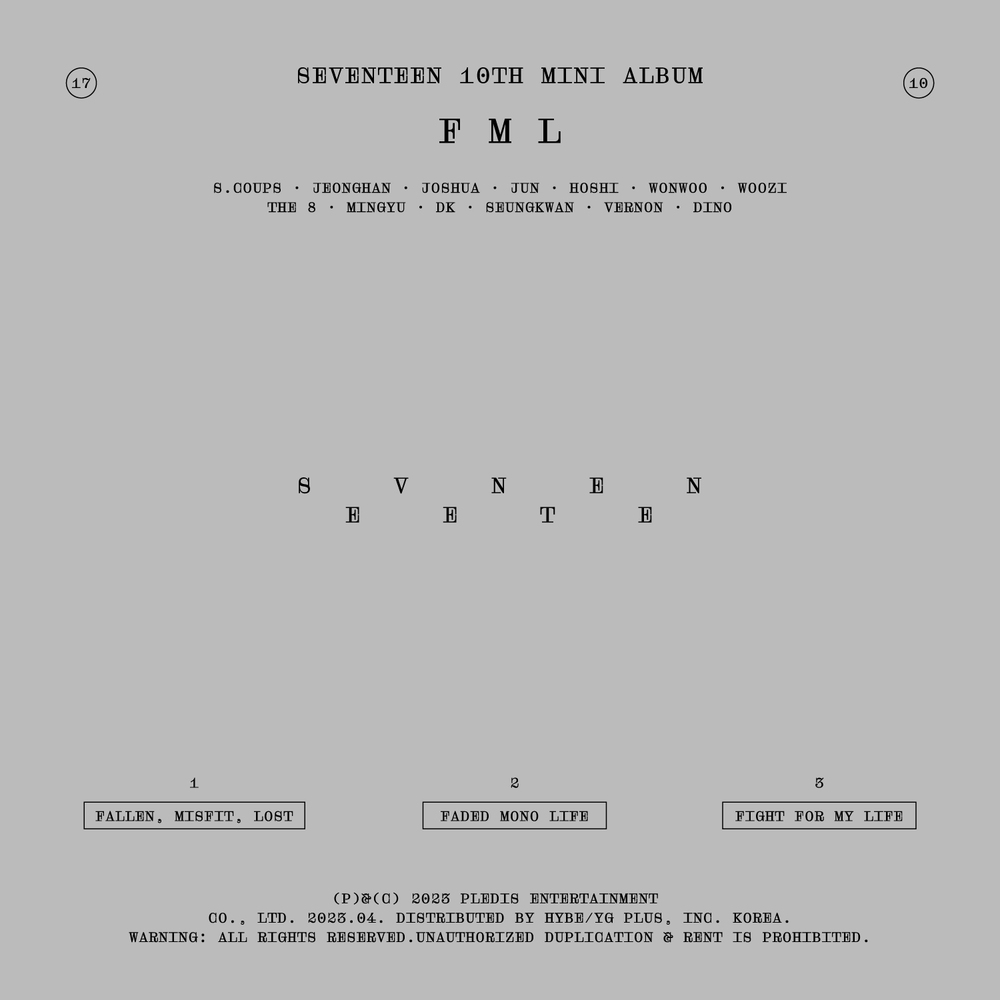

세븐틴(SEVENTEEN)의 미니 10집 <FML> ⓒ벅스뮤직

세븐틴(SEVENTEEN)의 미니 10집 <FML> ⓒ벅스뮤직

<SEVENTEENTH HEAVEN> ⓒ벅스뮤직

<SEVENTEENTH HEAVEN> ⓒ벅스뮤직

K-팝 앨범 연간 판매량이 1억 장을 돌파한 2023년은 특히 그 순위 경쟁이 극에 달한 해로 기록된다. 역대 한국의 초동 순위에 놓인 상위 다섯 개의 작품이 모두 이때 발매됐다. 시간순으로 전개하면 세븐틴(SEVENTEEN)의 미니 10집 <FML>이 455만 장, 스트레이 키즈(Stray Kids)의 정규 3집 <★★★★★ (5-STAR)>가 461만 장, 이어 세븐틴의 미니 11집 <SEVENTEENTH HEAVEN>이 509만 장으로 정상을 달성하며 번갈아 기록을 경신하는 접전이 벌어졌다.

물론 그 배경에는 기획사의 과잉 구매 유도 정책과 팬덤 간 경쟁 심리가 크게 맞물린 요인이 있었고, 많은 팬덤이 이러한 기형적 구조에 부담과 불만을 표하기 시작한 것도 바로 이 시기였다. 10년간 꾸준히 성장하던 CD 판매량은 2023년 정점을 달성한 뒤 곧바로 17~19%가량 하락세를 겪으며 처음으로 내수 감소를 경험했다.

그렇다면 전 세계적인 ‘뉴트로’의 열풍 속에서 판매량이 오른 LP는 어떨까? 흥미로운 설문 결과가 있다. 미국의 음반 데이터 회사 루미네이트(Luminate)에 따르면, 최근 1년간 LP를 구매한 소비자 중 레코드플레이어를 가진 고객은 단 50%에 불과했다. 절반은 방을 꾸밀 인테리어 도구나 단순 소장용, 혹은 선물용으로 LP를 구매했다는 뜻이다.

생산 공정상 소량 제작이 원칙인 LP는 자연스럽게 품귀 현상을 겪으며 ‘리셀’의 대상이 되기도 한다. 중고 거래 사이트만 둘러봐도 판매가의 몇 곱절이나 오른 희귀 판들이 줄지어 있다. 이런 무단 리셀 행위를 막기 위해 아티스트 측에서 직접 재판매를 알린 경우도 종종 있다. 2014년 한정판으로 발매되어 300~400만 원까지 가격이 오른 아이유의 <꽃갈피>는 9년 만에 약 4만 장 추가 제작을 알리며 많은 이들이 적정가에 구매할 수 있게 조치했다.

피지컬 앨범이 음악 감상이라는 본래 목적을 잃고 차트 경쟁과 굿즈 수집의 도구로 변질되면서, 폐기물 처리 문제와 환경오염 이슈도 수면 위로 떠오르기 시작했다. ‘K-팝 플라스틱’ 쓰레기는 불과 6년 만에 14배나 증가했고, 재활용이 어려운 CD는 특히 오래전부터 논쟁의 중심에 있었다.

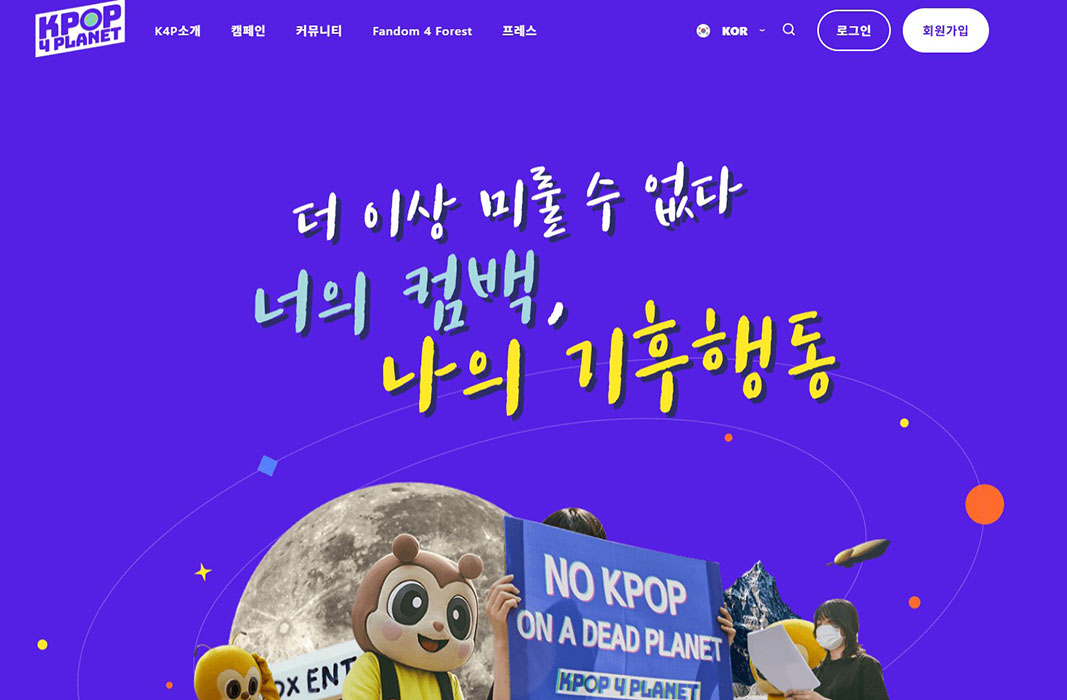

기후 행동을 촉구하는 온라인 플랫폼 케이팝포플래닛 ⓒ케이팝포플래닛 홈페이지

기후 행동을 촉구하는 온라인 플랫폼 케이팝포플래닛 ⓒ케이팝포플래닛 홈페이지

긍정적이게도 문제에 대한 인식은 팬덤 내부로부터 터져 나왔다. 전 세계 팬들의 후원으로 기후 행동을 촉구하는 온라인 플랫폼 ‘케이팝포플래닛(Kpop4Planet)’은 ‘죽은 지구에 K팝은 없다(No K-pop on a Dead Planet)’ 캠페인을 열었다. 이들은 같은 앨범을 여러 장 사도록 유도하는 현행 시스템을 지적하고, 대형 기획사의 온실가스 배출량 공개를 촉구하는 등 적극적으로 목소리를 냈다.

소비량 증가에 맞춰 주요 음악 기획사들도 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영을 내세우며 친환경 소재 앨범을 도입하는 등 변혁을 가져오기 위해 시도를 꾸준히 해왔다. NCT 드림의 정규 2집 리패키지 <Beatbox>는 FSC 인증 용지, 콩기름 잉크, 생분해성 코팅과 같은 친환경 소재를 사용한 것으로 주목을 받았다. 더 이상 CD의 형태를 띠지 않는 플랫폼 앨범의 생산량이 늘어난 것도 같은 맥락에서 해석할 수 있다. 즉, 또 하나의 규격이 새롭게 탄생하고 있는 셈이다.

지금, 이 순간에도 새로운 기술과 정책이 등장하고 사라진다. 음악 소비의 표준 역시 짧은 시간 간격으로 꾸준히 바뀌어 왔고, 앞으로도 그럴 것이다. 전술했듯 지금 우리는 스트리밍 플랫폼을, 공공재를 대여하듯 사용하며, 마치 마르지 않는 샘물을 꺼내 쓰는 자원처럼 여기기도 한다. 하지만 스트리밍 서비스 역시 몇몇 회사가 운영하는 사업에 불과하다는 점을 인지해야 한다. 갑자기 시장을 장악하며 판을 뒤흔든 만큼, 수십 년이 지나도 영원히 독점할 수 있으리라는 보장은 없다.

아티스트에게 거의 수익이 돌아가지 않는 혹독한 분배 방식, 그리고 CEO가 AI 군사 무기 회사에 대규모 투자를 감행한 사실이 드러나며 문제가 제기된 스포티파이(Spotify)의 경우, 여러 인디 아티스트가 보이콧을 선언하며 카탈로그를 내리는 운동이 일어나기도 했다.

물론 스포티파이는 전 세계 음악 스트리밍의 65% 지분을 차지하는 강력한 플랫폼이고, 이러한 반발이 큰 여파를 가져오지 못한다는 건 누구나 아는 사실이다. 하지만 시스템에 종속되기를 거부하고 조그마한 균열을 내려는 움직임이 어떠한 지각 변동을 가져올지는 누구도 예측할 수 없다.

현재 가장 강력한 음악 소비 표준은 스트리밍이며, 비중은 적더라도 LP와 CD 역시 나름의 고유한 가치를 지닌 음악 매체다. 모두 각자의 장단점을 두말할 필요 없이 뚜렷하게 갖추고 있다. 결국 가장 중요한 것은 급변하는 흐름 속에서도 건전한 소비 방식을 지향하려는 마음, 즉 지금의 문제를 개선하고 더 나은 대안을 찾아가는 자세가 아닐까.

장준환 / 음악 평론가

유현석(한국콘텐츠진흥원 원장직무대행)

한국콘텐츠진흥원

전라남도 나주시 교육길 35

T. 1566.1114 | www.kocca.kr

2025년 9월 29일

한국콘텐츠진흥원

콘텐츠산업정책연구센터 미래정책팀

플러스81스튜디오

<N콘텐츠>에 실린 글과 사진 인용 시 반드시 출처를

밝혀주시기 바랍니다.

<N콘텐츠>의 내용은 필자들의 견해이며 본원의 공식

입장과는 다를 수 있습니다.

ISSN 3022-0580(online)

Copyright. Korea Creative Content Agency all rights reserved.