<케이팝 데몬 헌터스>의 성공은 K-콘텐츠의 세계 시장 확장 가능성을 다시 한번 증명했다.

하지만 그 성장의 이면에는

우리 IP 산업의 구조적 과제와

애니메이션 생태계의 부재라는 뼈아픈 현실이 있다.

<케이팝 데몬 헌터스> 포스터 및 스틸컷 Ⓒ넷플릭스

<케이팝 데몬 헌터스> 포스터 및 스틸컷 Ⓒ넷플릭스

넷플릭스를 통해 공개된 소니 픽쳐스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>(이하, <케데헌> )는 성공했다. K-팝과 한국 전통문화를 소재로 한 ‘한국적인’ 이야기가 글로벌 자본과 소니의 제작 시스템을 만나 세계적인 흥행 신화를 썼다. 단순한 성공도 아니다. 뉴욕타임스는 <케데헌> 이 콘텐츠 왕국인 디즈니의 <겨울왕국>을 넘어섰다고 분석했다. 성공 중에서도 성공한 셈이다.

하지만 씁쓸하다. 이 씁쓸함은 우리의 소재를 우리가 만들지 못했다는 데서 오는 것이 아니다. 해외 자본에 종속되었다거나, 남이 차린 잔치상이라는 투정에서 비롯된 것도 아니다. 우리가 가진 최고의 원석을 남에게 내어주고, 세공된 보석의 일부를 로열티로 돌려받는 구조에 대한 회의감도 아니다. 그보다는 K-콘텐츠 산업의 빠진 이빨을 이대로 둘 것인지에 대한 씁쓸함이다. 글로벌 콘텐츠 전략의 일환으로 애니메이션을 고려하지 못했던 아쉬움에서 기인한 씁쓸함이다.

콘텐츠 산업의 변방에 있는 사람들에게 애니메이션은 꿈이다. 실사 영상물과는 비교할 수 없는 압도적인 장점이 있다. 변방이라서 가질 수밖에 없는 한계를 고민하지 않아도 된다는 것, 문화적 할인(Cultural Discount) 자체가 발생하지 않는다는 점이다.

실사 영상물은 사람이 등장하고 그 입에서 언어가 튀어나온다. 특정 인종의 배우가 주는 미묘한 이질감, 그리고 그 인물의 언어에서 오는 낯설음은 어쩔 수 없다. 이질감과 낯설음은 몰입을 방해한다. 그러나 애니메이션은 이 한계를 넘어선다. 노란 얼굴에 보라색 머리칼을 얹고 북유럽 말을 해도 어색하지 않다. 시청자는 애니메이션을 선택하는 순간, 어떠한 설정이든 받아들일 마음의 준비를 한 상태이기 때문이다. 그래서 몰입이 가능하다. K-드라마가 자막이라는 허들을 넘어야 하는 것과 달리, 애니메이션은 현지 언어로 제작되어 처음부터 ‘로컬 콘텐츠’로 받아들여지는 막강한 경쟁력을 지닌다.

문화적 할인을 뛰어넘으면 사업 확장성과 재무 안정성도 커진다. 실사 드라마의 성공이 가져올 수 있는 수익은, 재방영권 혹은 리메이크권 그리고 시즌 2 제작 정도가 전부다.

IP에 대해서 이런저런 이야기를 하지만, 어느 경우에도 이 범주에서 벗어나는 새로운 IP 사업이 거의 없다. 반대로 드라마에 나왔던 배우는 작품의 성공으로 인지도와 유명세를 얻은 후 광고 수익이나 앰버서더 등 다양한 부가 수익을 확보할 수 있다. 하지만 실사 배우는 초상권이나 스케줄, 그리고 개인의 이미지 리스크라는 치명적인 변수를 안고 있다. 한 편의 드라마가 성공해도 주연 배우의 차기작 스케줄이나 급등한 출연료 문제로 후속 시즌 제작이 무산되는 경우는 비일비재하며, 예기치 못한 스캔들 하나가 IP 전체의 이미지를 훼손하고 관련 사업을 중단시키는 시한폭탄이 되기도 한다. 그러나 애니메이션은 모든 것이 제작사의 손안에 있다. 1928년에 태어난 ‘미키마우스’나 1996년에 등장한 ‘피카츄’는 늙지도, 스캔들을 일으키지도 않는다. 언제든 새로운 이야기의 주인공으로 전 세대를 아우르는 팬덤을 만난다.

애니메이션 캐릭터는 시공간의 제약 없이 수십 년간 생명력을 이어가며 IP 제국을 건설하는 가장 완벽하고 안정적인 자산이다. 굿즈, 게임, 테마파크 등 2차 사업으로의 전환 역시 실사 배우의 초상권이라는 복잡한 허들이 없으니 훨씬 유연하고 확장성이 높다. K-드라마 굿즈가 주연 배우의 포토카드나 OST 앨범에 머문다면, 애니메이션 IP는 캐릭터 피규어부터 의류, 식품, 테마파크 어트랙션까지 산업의 경계를 넘어 무한히 확장된다.

즉, 애니메이션은 국경과 인종의 장벽을 가장 쉽게 넘고, IP 사업의 리스크를 최소화하면서도 수익을 극대화할 수 있는 최적의 ‘글로벌 스탠더드’ 포맷이다.

그런데 우리는 이 가능성을 무시했고, 키우지도 못했다. 물론 우리도 한때는 꿈을 꾸었었다. <아기공룡 둘리-얼음별 대모험>이 극장 관객 35만 명을 돌파했고, 신해철의 OST로 유명한 <영혼기병 라첸카>와 <마리 이야기> 등이 연이어 나왔다. 그러나 둘리를 제외하고 할리우드와 일본 애니메이션의 높은 벽에 가로막혔다. 일본처럼 만화 단행본이 애니메이션으로 자연스럽게 이어지는 파이프 라인이 없는 현실에서, 한 번의 실패는 퇴출을 의미했다.

<뽀롱뽀롱 뽀로로> 스틸컷 Ⓒ아이코닉스

<뽀롱뽀롱 뽀로로> 스틸컷 Ⓒ아이코닉스

<아기 상어> 유튜브 갈무리 Ⓒ핑크퐁

<아기 상어> 유튜브 갈무리 Ⓒ핑크퐁

그래도 죽으라는 법은 없다. 한국 애니메이션은 새로운 돌파구를 찾았다. 바로 영유아 시장이다. 2003년 등장한 <뽀롱뽀롱 뽀로로>는 K-애니메이션의 역사를 새로 썼다. 그 뒤로 <꼬마버스 타요>와 <아기 상어> 등 영유아 대상 IP가 연이어 성공을 거두며 한국 애니메이션의 주류로 자리잡았다. 그와 동시에 2000년대는 웹툰이 급부상했다. 네이버와 다음을 필두로 한 웹툰 플랫폼이 빠르게 성장하며 대한민국 스토리 콘텐츠 시장을 단숨에 장악했다. 그러나 일본처럼 웹툰-애니메이션으로 이어지는 산업 구조와 달리, 우리나라에서는 웹툰이 실사 드라마나 영화로 이어지는 IP 확장 공식이 완성되었다. 이 과정에서 애니메이션이라는 가장 중요한 중간 다리가 외면받은 것이다.

일본의 만화 잡지에 견줄 정도로 세계 최강급 원천 IP를 보유하고 있음에도, 애니메이션 시장이 영유아 시장에만 갇힌 현재의 모습은 이러한 구조에서 비롯됐다. IP 사업의 핵심이자 부가가치가 가장 큰 청장년층 서사 애니메이션 시장은 이렇게 완전히 사라졌다.

<스위트홈> 포스터 Ⓒ넷플릭스

<스위트홈> 포스터 Ⓒ넷플릭스

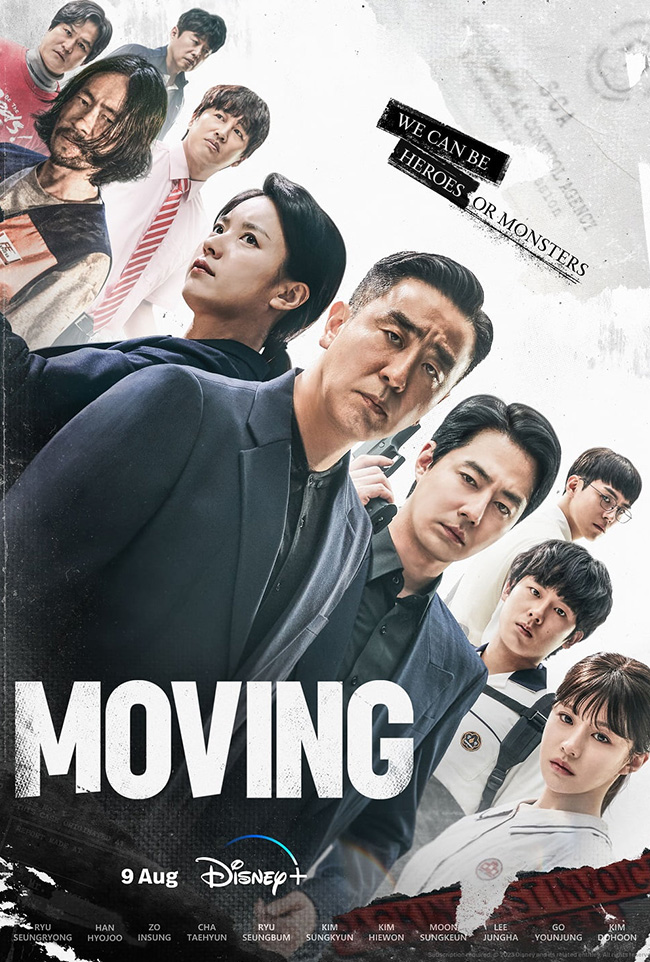

<무빙> 해외 포스터 Ⓒ디즈니플러스

<무빙> 해외 포스터 Ⓒ디즈니플러스

<스위트홈>의 기괴한 크리처, <무빙>의 화려한 초능력 대결은 사실 실사보다 애니메이션으로 구현할 때 그 상상력을 극대화할 수 있지만, 우리에겐 선택지 자체가 없었다. 시장이 없으니, 산업의 파이프라인도 사라졌다. 일본의 <귀멸의 칼날>이나 <주술회전>이《주간 소년 점프》 연재로 팬덤을 쌓고, TV 애니메이션으로 인기를 폭발시킨 뒤, 극장판과 굿즈로 수익을 극대화하는 유기적 생태계를 구축한 것과 달리, 우리는 ‘웹툰’과 ‘애니메이션’ 산업이 완전히 단절돼 있다. 파이프라인이 없으니 투자가 없고, 투자가 없으니 인재가 모이지 않는다. 1980년대 세계 최고의 하청 기지였던 한국의 애니메이터들은 이제 보상이 훨씬 좋은 게임산업으로 떠났다. 엔씨소프트의 ‘리니지’나 펄어비스의 ‘검은사막’ 시네마틱 트레일이 보여주는 압도적인 영상미는, 역설적으로 애니메이션에 있던 인재들이 게임 시장으로 이동했기 때문에 가능했다.

결과적으로 최고의 엔진(웹툰)을 가지고 있으나, 그 엔진을 실을 가장 강력하고 효율적인 차체(애니메이션)가 없어 어쩔 수 없이 무겁고 비싼 차체(실사)에만 얹고 있는 것이 우리의 현실이다. 이는 수많은 IP의 잠재력을 스스로 제한하는 결과를 낳았다. 예를 들어, 방대한 세계관과 독창적인 액션을 자랑하는 수많은 판타지, SF 웹툰은 실사화의 기술적·비용적 한계에 부딪혀 아예 영상화가 무산되거나, 원작의 매력을 온전히 살리지 못하는 아쉬운 결과물로 남는 경우가 많았다. 애니메이션이었다면 훨씬 더 완벽하고 자유롭게 구현할 수 있었던 세계관들이 실사화의 문턱에서 좌절된 것이다. 이는 단순히 기회의 상실을 넘어, 우리가 가진 최고의 자산인 ‘상상력’을 스스로 검열하고 축소시키는 구조적 문제로 이어진다.

<케데헌>은 그래서 우리에게 애니메이션을 다시 한번 들여다보라고 말한다. 아니, 웹툰 강국이면서도 애니메이션 시장을 이대로 방치할 것인가 되묻는다.

그렇다고 지금 당장 애니메이션 사업을 키웁시다라는 주장을 할 수도 없다. 비빌 언덕이 없으니 키운다고 키워지는 것도 아니다. 하지만 최강의 원천 IP를 가지고 있는 만큼 실사 중심의 글로벌 전략이 한계에 부딪혔을 때 기대해 볼 수 있는 콘텐츠로 애니메이션이 분명 플랜B는 될 수 있지 않을까?

당장 애니메이션 제작 지원에 뛰어든다고 해도 단기적 대안은 아니다. 시장은 서서히 만들어진다. 시장의 투자자도, 숙련된 기획자도, 제작 역량도 모두 부족한 상황에서 자본만으로 시장을 만들 수는 없는 법이다. 적어도 10년 뒤를 내다보는 장기적인 관점이 필요하다. 이 맥락에서 일본과 AI는 중요한 키워드가 될 수 있다.

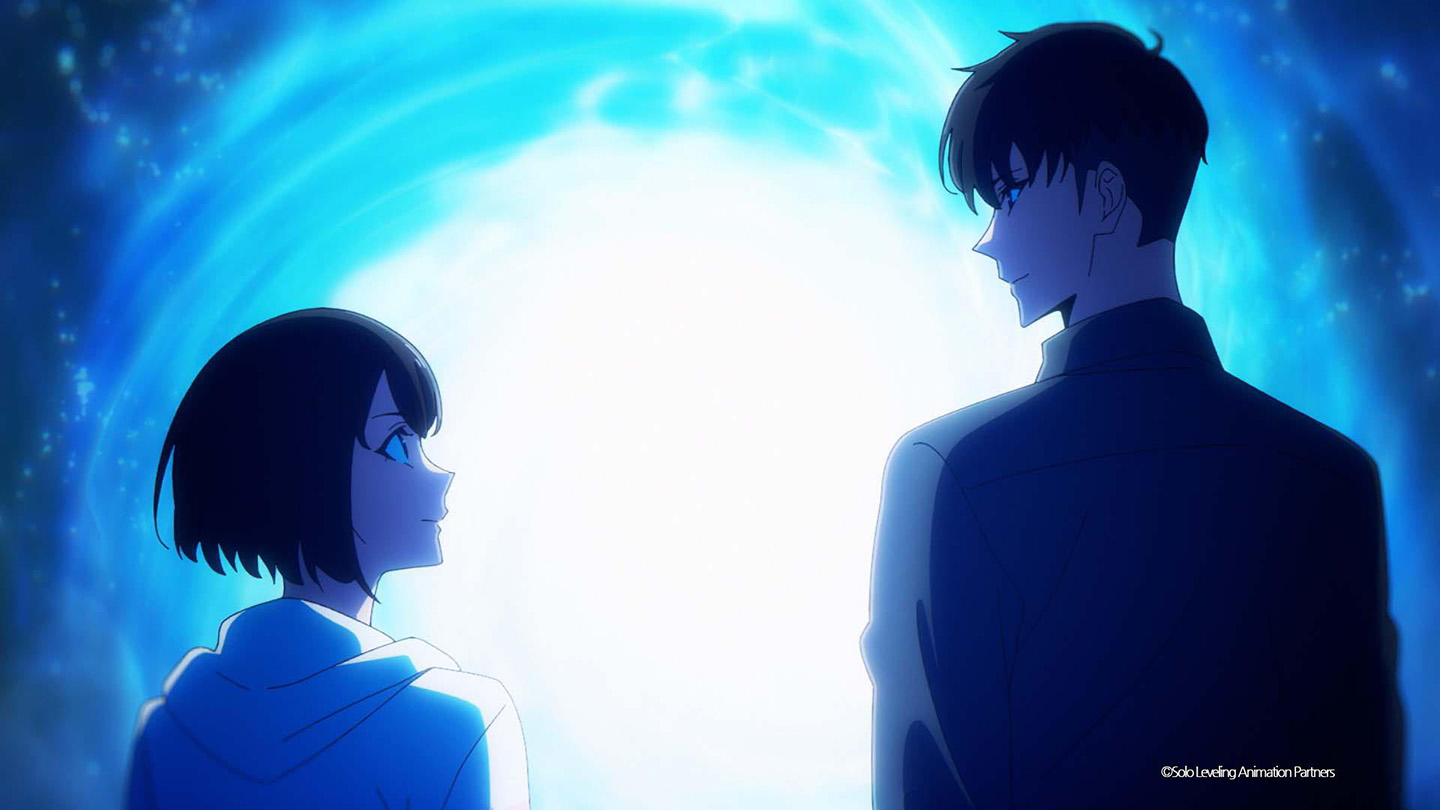

애니메이션 <나 혼자만의 레벨업> 스틸컷 Ⓒ넷플릭스

애니메이션 <나 혼자만의 레벨업> 스틸컷 Ⓒ넷플릭스

달리 표현하면, <나 혼자만 레벨업>의 성공을 산업적 시스템으로 만드는 것이다. 우리의 웹툰이 일본의 최상급 스튜디오와 자본을 움직일 만큼 강력한 IP가 될 수 있다는 사실이다. 이 성공을 개별 IP의 성과로 머물게 할 게 아니라, 산업 차원의 ‘학습 시스템’으로 만들어야 한다.

일본 시장에서 흥행이 검증된 우리 웹툰 IP를 애니메이션화할 때, 제작위원회에 주도적으로 참여해 자금 조달, 글로벌 유통, MD 사업 기획 등 모든 과정에서 우리의 기획자와 프로듀서가 직접 관여해야 한다. 이는 단순히 수익 배분을 넘어, 일본이 수십 년간 쌓아온 산업 노하우를 현장에서 체득하는 가장 확실한 ‘기술 연수’ 과정이다. 이 과정에서 탄생한 <나 혼자만 레벨업>, <신의 탑>과 같은 고품질 애니메이션을 국내 시장에 적극적으로 유통해야 한다. 이는 사라졌던 청장년층 애니메이션 시장을 다시 여는 동시에, 이용자를 교육하고 미래 투자를 위한 시장 기반을 다지는 현실적인 방법이다.

일본 애니메이션 시장은 <귀멸의 칼날>의 사례에서 보듯, 지금 이 순간에도 끊임없이 진화하고 있다. IP의 성격과 팬덤의 열기에 맞춰 최적의 유통 방식을 꾸준히 실험하고 발전시키는 것, 이것이 우리가 반드시 배워야 할 일본 시장의 진짜 저력이다. 10년 뒤를 내다보며 일본과의 교류 및 협력을 통해 우리 웹툰의 애니메이션화를 적극적으로 지원하고 그들의 노하우를 우리 것으로 만드는 것. 이것이 척박한 땅에서 K-애니메이션이라는 씨앗을 틔울 수 있는 가장 현실적이고 유일한 길이다.

그러나 똑같은 방식으로 시장의 주도권을 쥘 수는 없다. 그들이 수십 년간 쌓아 올린 장인들의 ‘손기술’과 도제식 시스템을 우리가 단기간에 따라잡는 것은 사실 불가능에 가깝다. 하지만 AI 기술은 이 판도를 근본적으로 뒤흔들 수 있는 게임 체인저다. 브라운관 TV 시장의 2등이었던 삼성이 LCD 기술로 판을 바꿔 1위가 되었고, D램 시장의 2위였던 하이닉스가 HBM 기술로 새로운 시장을 창출한 것처럼, 우리에게도 비대칭 전략이 필요하다.

애니메이션은 AI 기술이 가장 효과적으로 접목될 수 있는 분야다. 수많은 동화(動畫) 작업, 채색, 배경 제작 등 반복적이고 노동집약적인 공정을 AI가 대체하면, 제작비용과 시간을 획기적으로 줄일 수 있다. 이는 소규모 스튜디오 역시 높은 수준의 작화 퀼리티를 구현할 수 있게 됨을 의미한다.

정부가 AI 3대 강국을 표방하는 만큼, 애니메이션을 AI 우선 적용 산업으로 삼고 기술 개발에 전략적으로 집중해야 한다. 우리가 가진 세계 최고 수준의 IT 인프라와 기술력을 발판으로 AI 기반 차세대 애니메이션 제작 기술을 선점한다면, 이는 일본을 모방하는 것이 아니라 새로운 시장과 기술로 일본을 극복하는 유일한 길이 될 것이다.

K-드라마는 우리의 자랑거리다. 이 자랑거리가 아시아를 넘어서 글로벌 시장에서 웅비할 수 있도록 해야 한다. 이 과정에서도 플랜B는 반드시 필요하다. 장기적 IP 기획, 체험형 융합 모델 개발, 그리고 실질적인 민관 협력의 고도화. 이 세 가지 축이 단단히 맞물려 돌아갈 때, 비로소 K-애니메이션은 K-드라마의 뒤를 잇는 K-콘텐츠의 새로운 미래가 될 수 있다.

조영신 / MediaLab C&X CEO

유현석(한국콘텐츠진흥원 원장직무대행)

한국콘텐츠진흥원

전라남도 나주시 교육길 35

T. 1566.1114 | www.kocca.kr

2025년 9월 29일

한국콘텐츠진흥원

콘텐츠산업정책연구센터 미래정책팀

플러스81스튜디오

<N콘텐츠>에 실린 글과 사진 인용 시 반드시 출처를

밝혀주시기 바랍니다.

<N콘텐츠>의 내용은 필자들의 견해이며 본원의 공식

입장과는 다를 수 있습니다.

ISSN 3022-0580(online)

Copyright. Korea Creative Content Agency all rights reserved.