팬덤의 위상이 달라지고 있다. 단순한 소비자를 넘어,

이들은 아티스트의 성장과 수익 창출,

나아가 콘텐츠 산업 구조 자체를 주도적으로 바꾸는

핵심 파트너로 자리 잡았다.

지금, 전 세계 엔터테인먼트 산업은 전례 없는

팬 중심 생태계로의 전환을 맞이하고 있다.

엔터테인먼트 산업의 지형이 근본적으로 변하고 있다. 과거에는 팬덤이 아티스트를 일방적으로 추종하고 소비하는 문화가 중심이었으나, 지금은 팬 커뮤니티와 스타 산업이 상호작용하며 아이디어와 수익을 나누는 ‘빅팬덤 산업(Big Fandom Industry)’으로 급격히 재편되고 있다.

K-팝이 구축한 코어 팬덤 전략과 프로젝트형 비즈니스는 이제 글로벌 스탠더드가 되었다. 테일러 스위프트(Taylor Swift)가 한 앨범의 피지컬 버전을 수십 종으로 발매해 이 판매 공식을 따르고, 워너브라더스와 같은 거대 미디어 기업이 자사 IP를 중심으로 한 팬덤 비즈니스를 핵심 전략으로 발표하는 것은 이러한 거대한 흐름을 증명한다.

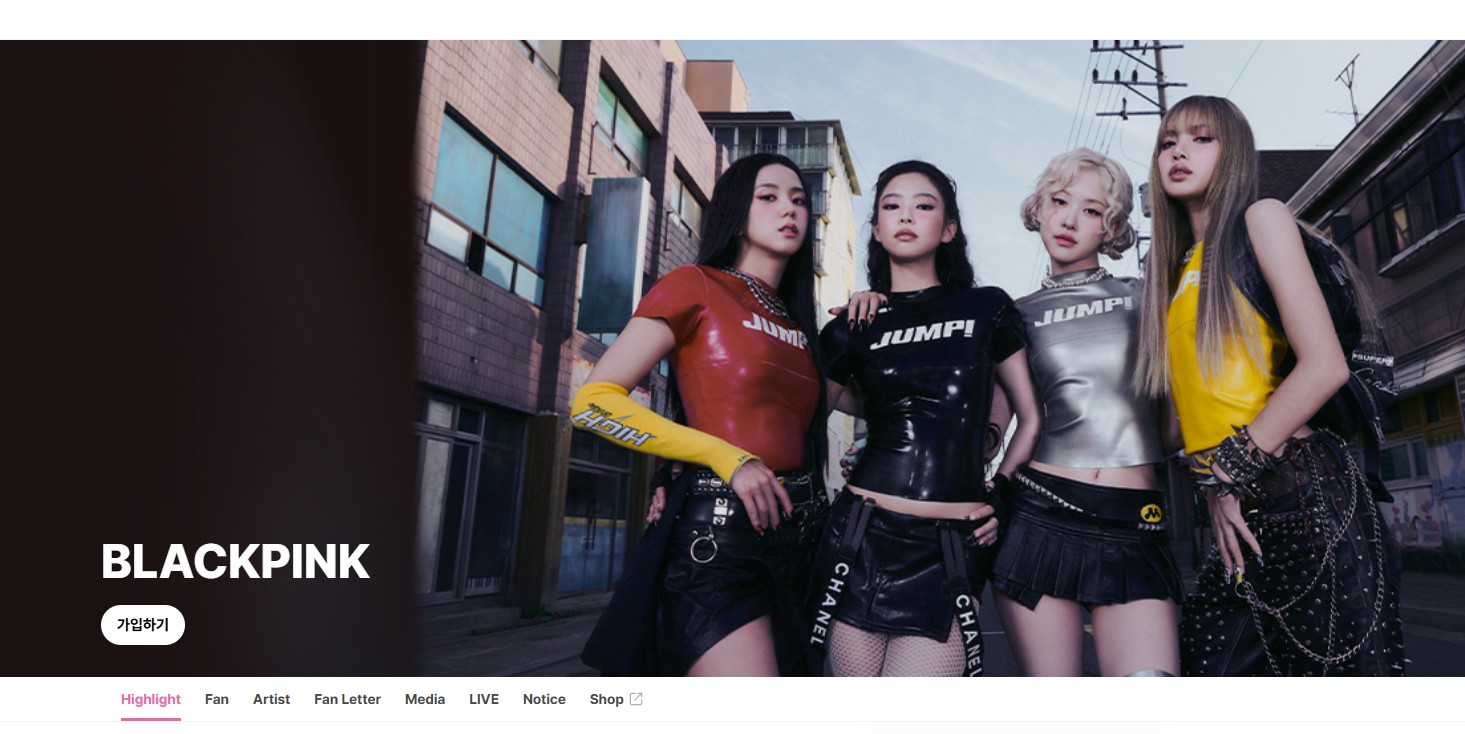

K-팝 팬덤 플랫폼인 위버스 ©위버스 홈페이지 갈무리

K-팝 팬덤 플랫폼인 위버스 ©위버스 홈페이지 갈무리

국내에서도 변화가 감지된다. 위버스(Weverse)와 같은 대형 기획사 중심의 플랫폼뿐 아니라, ‘뤼튼(Wrtn)’과 같은 AI 툴이 팬덤의 창작 방식을 바꾸고, 디스코드(Discord)가 핵심 소통 채널로 부상하며, 비마이프렌즈(bemyfriends)가 D2C 팬 경험을 확장하고 있다. 팬덤은 더 이상 ‘소비자’가 아니라 산업을 움직이는 ‘핵심 파트너’이자 가장 중요한 ‘비즈니스 자산’이 되었다.

이러한 빅팬덤 산업은 기술, 플랫폼, 그리고 운영 모델이라는 세 가지 축을 중심으로 어떻게 진화하고 있으며, 그 미래는 어떤 모습일까.

첫 번째 축은 기술이다. 기술은 팬 경험을 전례 없이 개인화하고, 시공간을 초월해 몰입하게 만들며, 팬의 참여를 콘텐츠 생산 단계까지 끌어올리고 있다.

기업 주도의 기술이 ‘초개인화’에 집중한다면, 팬 주도의 기술 활용은 ‘프로슈머(Prosumer)’로의 진화를 가속한다. 이 중심에 뤼튼과 같은 생성형 AI(Generative AI) 툴이 있다. 팬들은 이제 단순한 콘텐츠 소비자를 넘어, 뤼튼을 활용해 팬픽션(Fan Fiction)의 플롯을 짜거나, 아티스트 관련 블로그 포스팅, 유튜브 영상 스크립트를 순식간에 제작한다. AI 이미지 생성 기능으로 팬아트 콘셉트를 잡고, 심지어 아티스트와의 가상 대화 챗봇을 만드는 등 2차, 3차 창작 활동에 적극적으로 AI를 활용한다. 뤼튼의 등장은 기술이 팬덤의 창의력과 생산성을 극대화하는 핵심 도구가 되었음을 상징한다.

하이브 아티스트 미드낫의 첫 디지털 싱글 앨범 ©지니뮤직

하이브 아티스트 미드낫의 첫 디지털 싱글 앨범 ©지니뮤직

기업 역시 AI를 적극 활용한다. 하이브(HYBE)가 아티스트 ‘미드낫(Midnatt)’ 프로젝트를 통해 AI로 6개국어 음원을 동시 발매한 것은 글로벌 팬덤과의 언어 장벽을 허물고 교감을 시도하는 ‘초개인화’ 전략이다.

AI가 개인화와 생산성에 집중한다면, XR(확장현실) 및 메타버스 기술은 ‘경험의 시공간’을 확장한다. 온라인 콘서트를 넘어, 가상 팬미팅이나 아티스트와의 1:1 상호작용 등은 팬들에게 물리적 한계를 뛰어넘는 ‘존재감’과 ‘친밀감’을 제공한다.

이 모든 팬덤의 진화를 뒷받침하는 것이 데이터 분석 기술이다. 위버스나 비마이프렌즈의 ‘비스테이지(b.stage)’ 같은 플랫폼의 핵심 경쟁력은 단순한 트래픽이 아닌, 팬의 행동 패턴, 구매 이력, 커뮤니티 활동 등 깊이 있는 데이터에 있다. 이 데이터를 기반으로 맞춤형 콘텐츠를 제안하고, 멤버십 등급을 세분화하며, 팬덤의 로열티를 정교하게 관리하고 극대화한다.

두 번째 축은 플랫폼이다. 빅팬덤 산업의 핵심은 ‘임대형’ 플랫폼에서 ‘소유형’ D2C(Direct-to-Consumer) 플랫폼으로의 이동이다.

유튜브, 인스타그램, 틱톡 등 전통적인 소셜미디어는 막강한 전파력을 가졌지만, IP 홀더(기획사, 아티스트) 입장에서는 ‘임대한 공간’에 불과하다. 알고리즘의 변화에 종속되며, 팬 데이터에 대한 접근이 제한적이다.

이 문제를 해결하기 위해 등장한 것이 비마이프렌즈의 비스테이지 같은 SaaS(서비스형 소프트웨어) 솔루션이다. 이는 IP 홀더가 코딩 없이 자신만의 독립적인 팬 플랫폼을 구축할 수 있게 돕는다. 이곳에서 IP 홀더는 커뮤니티 운영, 독점 콘텐츠 유통, 멤버십 관리, 글로벌 커머스까지 모든 기능을 통합 관리하며 팬 데이터를 온전히 ‘소유’한다.

D2C가 기존 소셜미디어를 대체하는 것이 아니라, 상호 보완하는 ‘듀얼 트랙(Dual-Track)’ 전략으로 작동한다는 점에 주목해야 한다. 유튜브, 틱톡 등은 신규 팬 유입을 위한 ‘인지도(Reach)’ 채널로 활용하되, D2C 플랫폼은 확보된 팬들을 ‘코어(Core)’로 묶어 수익화를 극대화하는 ‘깊이(Depth)’의 채널로 작동한다. 이 두 채널의 유기적 연동이 플랫폼 전략의 핵심이다. 디스코드는 알고리즘의 간섭 없이 코어 팬덤을 결집한다는 점에서 ‘깊이’의 채널로서 동일한 맥락에 있다.

마지막 축은 이 모든 기술과 플랫폼을 기반으로 작동하는 운영 모델이다. 팬을 ‘지갑’으로 보는 것을 넘어, ‘프로젝트의 참여자’이자 ‘파트너’로 격상시키는 것이 핵심이다.

테일러 스위프트의 사례는 글로벌 IP가 K-팝의 운영 모델을 어떻게 흡수하고 있는지를 보여준다. ‘Midnights’ 앨범의 다양한 커버와 컬러 바이닐 전략은 코어 팬덤의 수집 욕구를 자극해 피지컬 앨범 판매량을 극대화하는 K-팝의 성공 공식을 그대로 따랐다. 워너브라더스 역시 DC, 해리포터 등 자사의 강력한 IP를 중심으로 스트리밍, 영화, 테마파크, 커머스를 연결하는 거대한 ‘IP 유니버스’ 팬덤 비즈니스를 구축하고 있다.

여기서 한 걸음 더 나아간 것이 ‘프로젝트형 팬 비즈니스’다. K-팝 그룹 트리플에스(TripleS)는 이 모델의 선두에 있다. 팬들은 그래비티(Gravity)라는 투표 시스템을 통해 유닛 구성, 활동 곡 선정 등 그룹의 핵심 의사결정에 직접 참여한다. 코스모(Cosmo) 플랫폼에서 유료 재화(포토카드)를 구매해 투표권을 얻는데, 이는 팬의 참여(소비)가 곧바로 아티스트의 활동에 실질적인 영향력을 행사하는 구조다.

궁극적으로 빅팬덤 산업의 운영 모델은 팬덤을 ‘지분 참여자(Stakeholder)’로 진화시키는 방향으로 나아가고 있다. 트리플에스의 사례에서 한발 더 나아가, 일부 프로젝트는 블록체인 기술을 활용해 팬들에게 투표권을 넘어선 실질적인 ‘토큰(Token)’이나 ‘디지털 지분(Digital Equity)’을 배분하려는 시도를 하고 있다. 이는 팬의 활동이 단순한 응원을 넘어 아티스트의 성공과 경제적 이익을 공유하는 ‘팬베스터(Fan-vestor)’ 모델로의 진화를 의미한다.

빅팬덤 산업의 진화는 명확한 방향성을 가진다. 기술(AI, XR)은 팬 관계를 더욱 정교하고 몰입감 있게 만들고, 플랫폼(D2C, SaaS)은 그 관계를 독점적으로 관리할 ‘공간’을 제공하며, 운영 모델(IP, 프로젝트, Web3)은 그 공간에서 팬들과 ‘무엇을 할 것인가’에 대한 해답을 제시한다.

미래의 팬덤 비즈니스는 AI를 기반으로 고도화된 개인화 경험을 제공하는 동시에, 팬에게 실질적인 권한과 경제적 보상을 제공하는 ‘프로젝트형 파트너십’ 모델로 수렴할 것이다.

결론적으로, 빅팬덤 산업의 성공 방정식은 ‘얼마나 많은 팬을 모으는가’에서 ‘코어 팬과 얼마나 깊고 다양한 관계를 맺고(Depth), 그들에게 어떤 실질적 권한을 부여하며(Stake), 이를 D2C 플랫폼으로 연결하여 지속 가능한 수익을 창출하는가’로 변화하고 있다. 팬덤은 이제 산업의 ‘객체’가 아닌 ‘주체’로 자리매김하고 있으며, 이들과 함께 새로운 가치를 창출하는 기업이나 크리에이터는 여러 측면에서 유리해질 수 있다.

차우진 / 엔터문화연구소 소장

유현석(한국콘텐츠진흥원 원장직무대행)

한국콘텐츠진흥원

전라남도 나주시 교육길 35

T. 1566.1114 | www.kocca.kr

2025년 11월 20일

한국콘텐츠진흥원

콘텐츠산업정책연구센터 미래정책팀

플러스81스튜디오

<N콘텐츠>에 실린 글과 사진 인용 시 반드시 출처를

밝혀주시기 바랍니다.

<N콘텐츠>의 내용은 필자들의 견해이며 본원의 공식

입장과는 다를 수 있습니다.

ISSN 3022-0580(online)

Copyright. Korea Creative Content Agency all rights reserved.